Demeure, dite Ancien palais abbatial, actuel musée d'art sacré

Désignation

Dénomination de l'édifice

Demeure

Titre courant

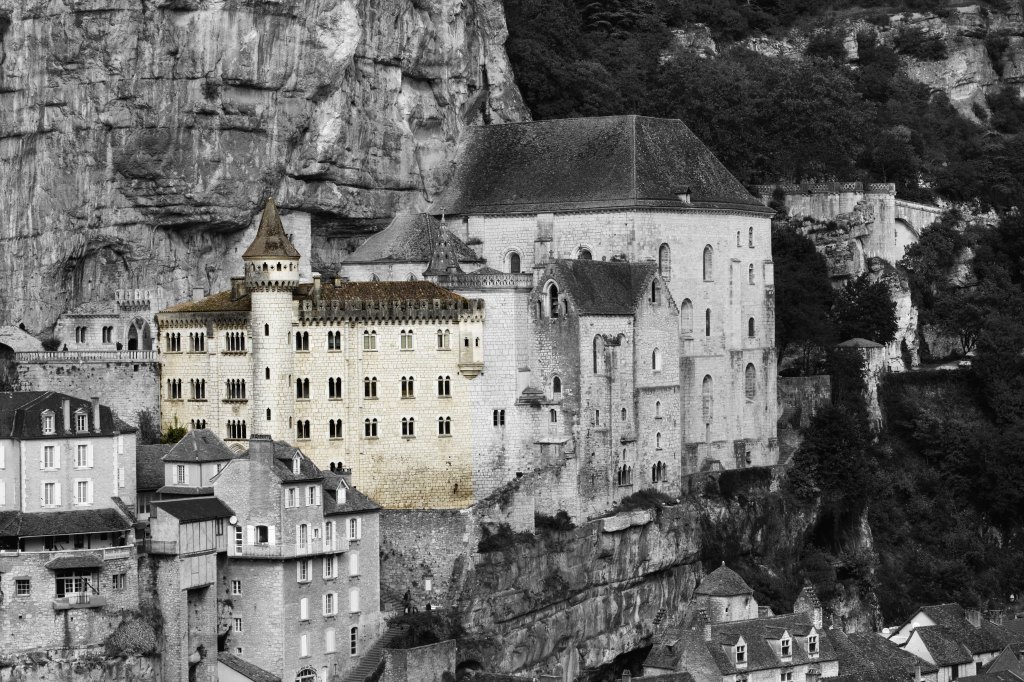

Demeure, dite Ancien palais abbatial, actuel musée d'art sacré

Localisation

Localisation

Occitanie ; 46 ; Rocamadour

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Lot

Canton

Gramat

Références cadastrales

AS 104, 107

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Partie constituante non étudiée

Citerne

Nom de l'édifice

Cité religieuse de Rocamadour

Références de l'édifice de conservation

IA46000297

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 13e siècle ; 3e quart 19e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

C'est « dans la salle neuve de monseigneur l'abbé, au-dessus de la citerne » que les prudhommes de Rocamadour reçoivent la charte de privilèges octroyée par Bernard de Ventadour en 1223, salle qui doit être située dans l'aile orientale du palais : ce que l'on connaît du bâtiment médiéval peut en effet appartenir à une construction du début du 13e siècle. Les fenêtres du corps de passage ne sont probablement que de peu postérieures. L’édifice est la résidence des abbés, lors de leurs visites à Rocamadour, puis des évêques de Tulle à partir de la création du nouveau diocèse en 1317. Le bâtiment conservait les traces d’aménagements opérés après la guerre de Cent ans, mais, malgré quelques réparations au 17e siècle, il était abandonné et en ruines au milieu du 18e siècle. En dépit des élévations encore debout et des réserves exprimées en 1865 par la Société Française d’Archéologie sur les récents travaux de restauration, l’évêque de Cahors Alfred Grimardias opte pour une reconstruction à neuf en conservant aux bâtiments « leur caractère et leur physionomie » (Rocacher, 1979, p. 179). Les démolitions sont commencées à la fin de l'année 1868, et le gros-oeuvre, déjà bien avancé en 1870, date de l'inscription placée au-dessus de la porte d'entrée, est assurément achevé en 1872, quand Jean-Baptiste Chevalt quitte Rocamadour (Rocacher, 1979, p. 180). Quelques aménagements intérieurs sont réalisés au cours des années suivantes, mais l’édifice ne sera jamais habité par l’évêque de Cahors qui a fait du château sa résidence de prédilection.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Tuile creuse ; tuile plate

Description de l'élévation intérieure

2 étages de soubassement ; 2 étages carrés

Typologie du couvrement

Voûte d'ogives

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe ; toit conique

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

L'appellation de « palais abbatial », ou de « palais des évêques », correspond aujourd'hui à l'ensemble édifié par Jean-Baptiste Chevalt, comprenant une aile orientale accolée au nord à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, desservie par deux escaliers en vis logés dans des tours hors-oeuvre, et le corps de passage du grand escalier, prolongé vers l'ouest par une courte aile méridionale. Le musée actuel installé dans une partie du palais abbatial occupe aussi le bâtiment appelé « chauffoir des moines » dont les fenêtres ternées, semblables à celle de l’aile orientale, sont une création de Jean-Baptiste Chevalt. Peu de vestiges de la construction médiévale sont conservés en dehors d’une grande partie de l’élévation extérieure de l’aile orientale, sur la seule hauteur des niveaux de soubassement. Les façades sur le parvis ont été entièrement reconstruites en reproduisant partiellement les dispositions d’origine et en remployant quelques-uns des modillons des appuis des fenêtres. Les vestiges qui subsistaient encore au milieu du 19e siècle sont relativement bien connus grâce à plusieurs dessins et gravures ainsi qu’une photographie de 1859, et surtout grâce aux relevés de Jean-Baptiste Chevalt, nombreux mais d’une interprétation parfois délicate. L’analyse qu’en a donnée Jean Rocacher (1979) demanderait à être reprise : on ne peut en particulier retenir son hypothèse d’une simple façade-écran au-dessus du grand escalier, alors que les fenêtres indiquent que l’on avait là un corps de passage à deux niveaux d’habitation. C’est une véritable claire-voie, composée de deux baies ternées à arcs en plein-cintre séparées par un trumeau, qui était conservée dans la façade occidentale de l’aile est, et, au-dessus de l’escalier, des baies à trois et quatre colonnettes et arcs brisés sous archivolte saillante, à cordon d’appui sur modillons et encadrées de fausses fenêtres.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture ; peinture

Indexation iconographique normalisée

Armoiries ; saint Amadour ; ornement géométrique

Description de l'iconographie

Armoiries d'Alfred Grimardias, évêque de Cahors, au-dessus de la porte ; statue de saint Amadour (?) accueillant les pèlerins, sur la tour sud. Un décor peint disparu, connu par un dessin de Chevalt, comprenait un faux-appareil chargé d'une fleur, un motif de tissu et les armoiries des évêques Denys de Bar et Clément de Brillac.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

2000/12/14 : classé MH partiellement

Précision sur la protection de l'édifice

La cité religieuse comportant les édifices religieux suivants : l'église Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour ; la chapelle Saint-Blaise et ses niveaux de soubassements ; la chapelle Sainte-Anne et ses niveaux de soubassements ; la lanterne des morts incluse sur le mur de refend des chapelles Sainte-Anne et Saint-Blaise ; la chapelle baptismale Saint-Jean-Baptiste et ses niveaux de soubassements ; la chapelle Notre-Dame ou Miraculeuse ou de la Vierge avec la sacristie et son annexe, y compris la fresque extérieure du "Dit des Trois Morts et des Trois Vifs" ; la chapelle Saint-Michel, y compris les peintures murales de la paroi nord "Annonciation et Visitation" ; la tour nord accolée à l'ensemble cultuel Saint-Sauveur - Saint-Amadour ; les parvis et escaliers de desserte des sanctuaires dans l'enceinte de la cité religieuse (cad. AS 105) ; les façades et les toitures de l'ancien palais abbatial, avec le bâtiment de la porterie, les caves et l'ancien chauffoir (cad. AS 104, 107) : classement par arrêté du 14 décembre 2000.

Référence aux objets conservés

IM46207851 ; IM46206945 ; IM46001139

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'une association diocésaine (?)

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2007

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot

Date de rédaction de la notice

2018

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Séraphin Gilles ; Scellès Maurice

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47