Usine de porcelaine Guerry et Delinières, puis Bernardaud et Cie

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine de porcelaine

Appellation d'usage

Usine de porcelaine Guerry et Delinières, puis Bernardaud et Cie

Titre courant

Usine de porcelaine Guerry et Delinières, puis Bernardaud et Cie

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 27, 43 avenue Albert-Thomas ; 1, 25 rue de Genève

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Limoges

Canton

Limoges-Corgnac

Adresse de l'édifice

Albert-Thomas (avenue) 27, 43 ; Genève (rue de) 1, 25

Références cadastrales

2002 AZ 46, 47, 673, 674, 675, 676, 836, 837

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; imprimerie ; bureau d'entreprise ; logement patronal

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 19e siècle ; 1ère moitié 20e siècle ; 3e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1863 ; 1879 ; 1889 ; 1906 ; 1947 ; 1964 ; 1976

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

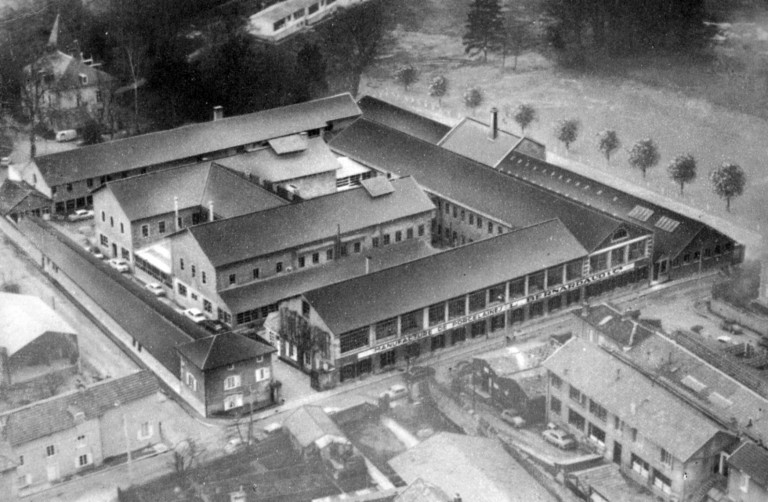

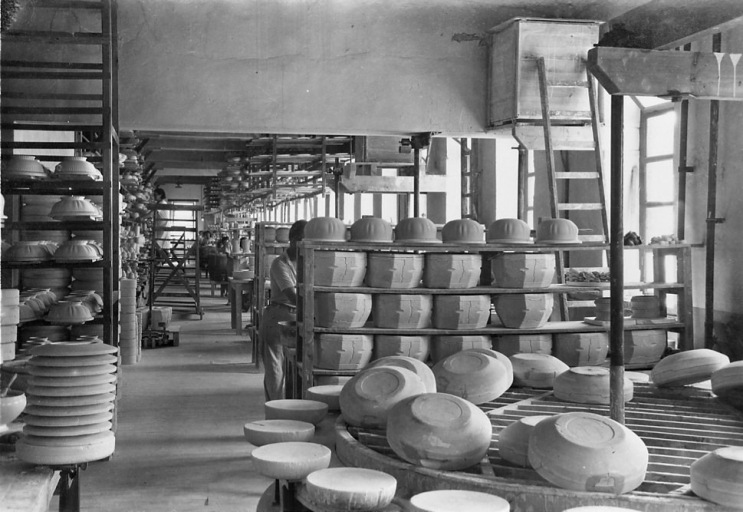

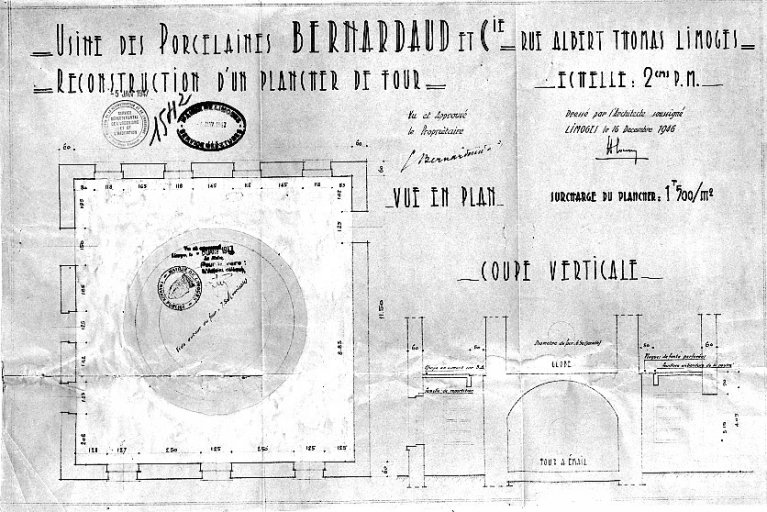

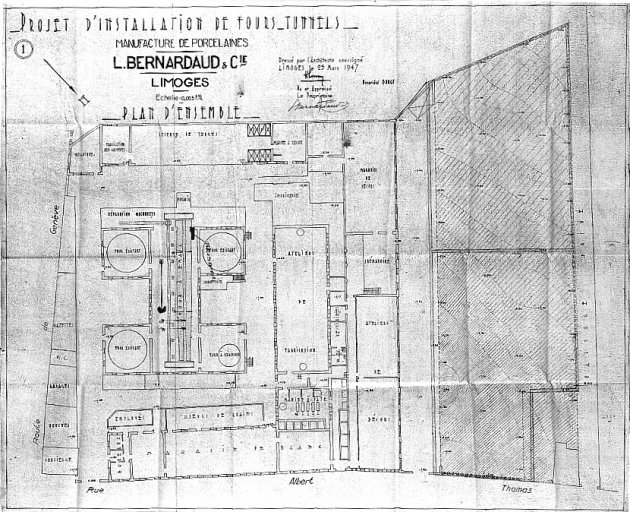

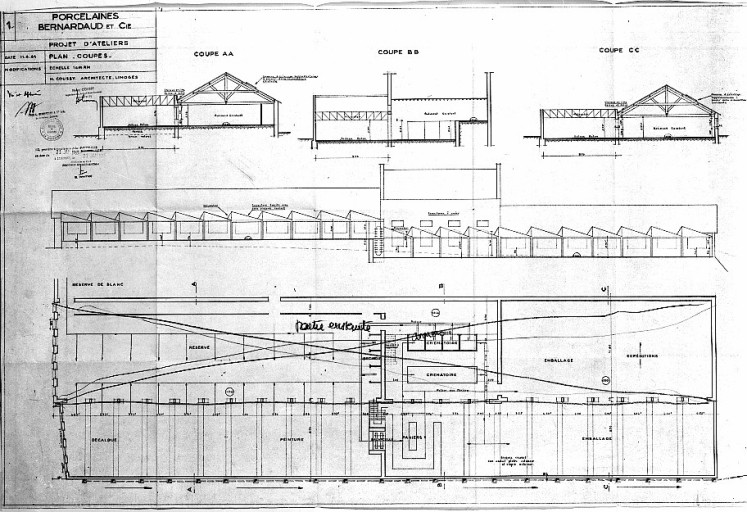

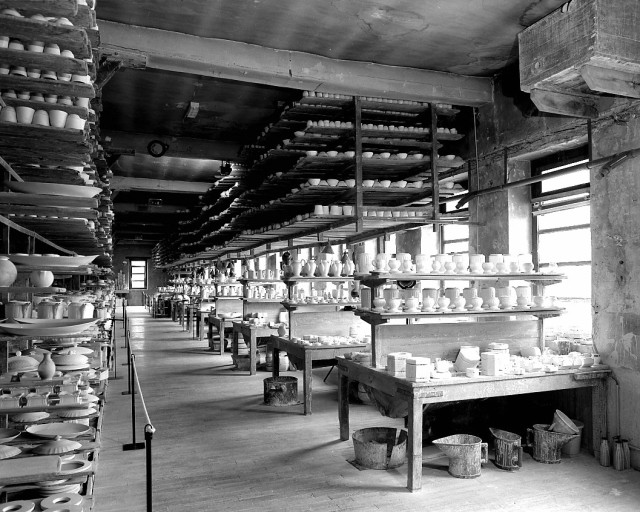

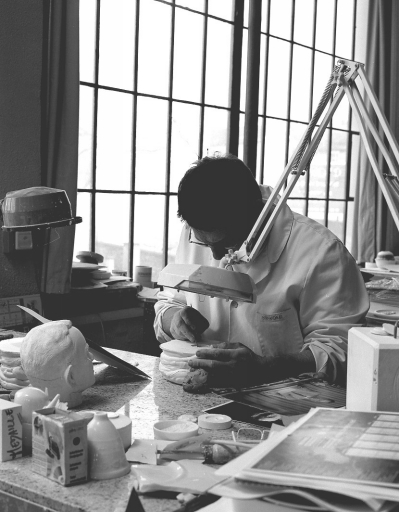

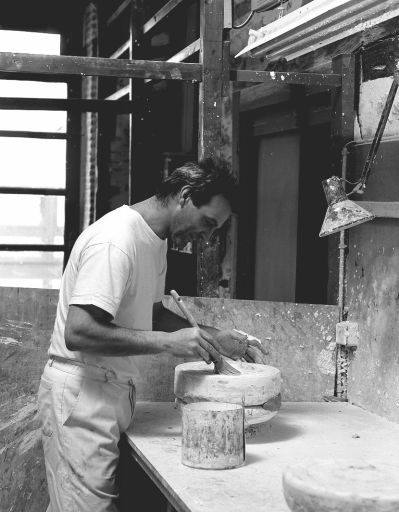

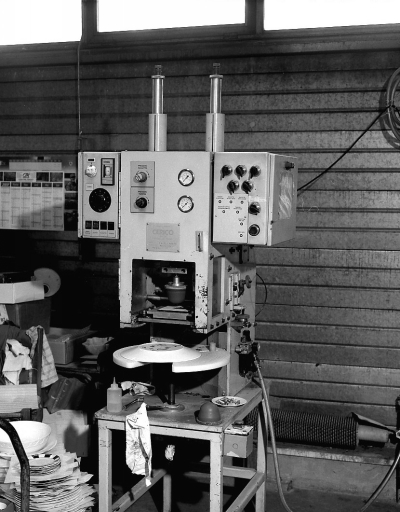

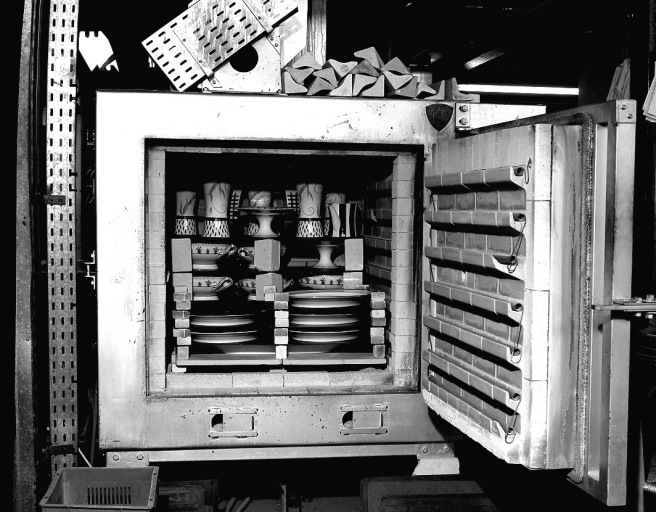

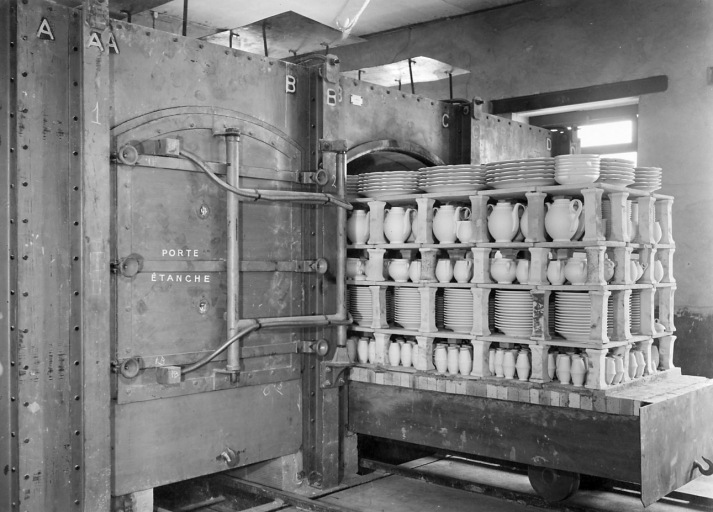

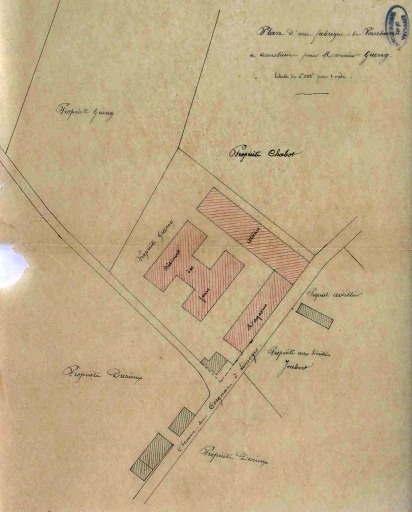

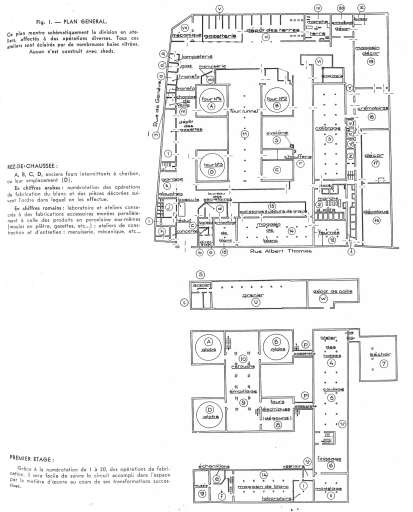

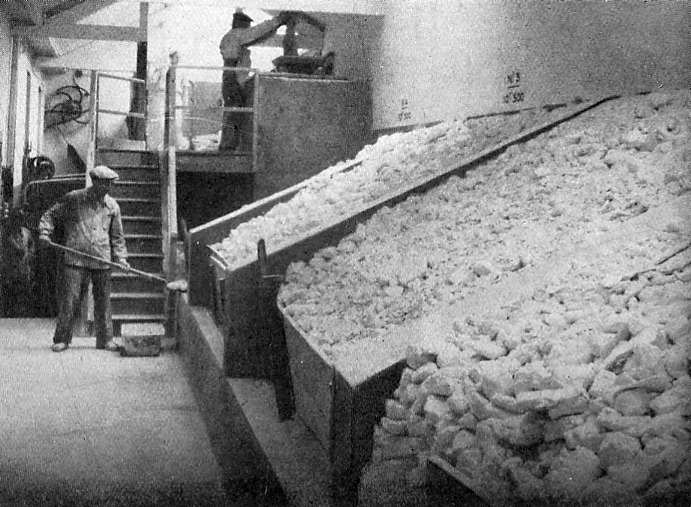

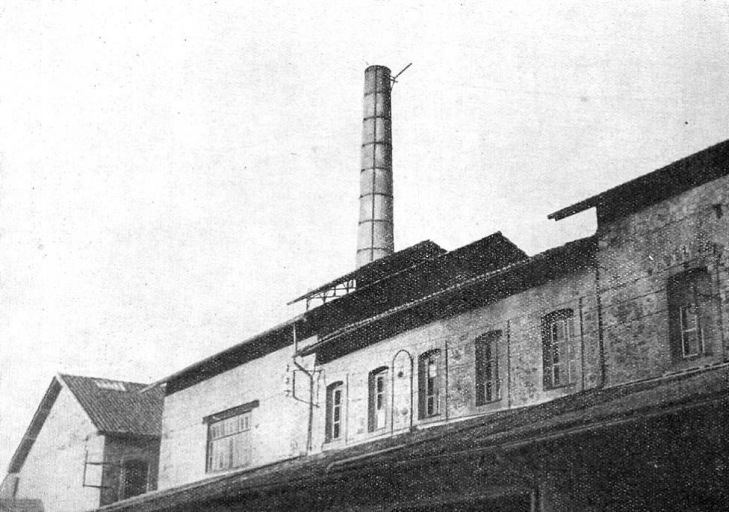

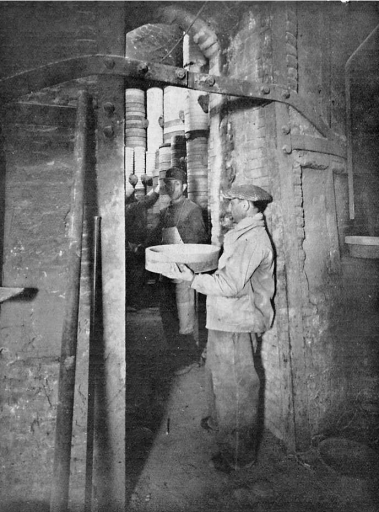

En 1863, Pierre Guerry, exploitant de la fabrique de porcelaine de Solignac (87) , édifie cette nouvelle usine de porcelaine, ainsi qu'un logement patronal. Son beau-frère, Rémi Delinières, qui l'a remplacé à Solignac, le rejoint en 1869 pour former la société Pierre Guerry et Rémi Delinières. L'usine connaît une première extension en 1868. A la mort de Guerry en 1878, son gendre Pierre Malaud rejoint Delinières (Rémi Delinières et Cie). Des écuries, de nouveaux ateliers de décoration et magasins industriels, sont édifiés en 1879 et 1889. Léonard Bernardaud, collaborateur de Delinières et associé depuis 1895, devient gérant de la société en commandite Léonard Bernardaud et Cie en 1900. De nouveaux ateliers de décoration sont construits en 1906, tandis que Jacques Bernardaud ouvre en 1911 un bureau de commerce à New-York. A la mort de L. Bernardaud en 1923, quatre ans après l'acquisition de l'usine, succèdent à la direction ses deux fils Michel et Jacques. Ce dernier reste seul à la mort de son frère en 1949, puis remplacé à la direction, à son décès, par son neveu Pierre Bernardaud en 1962. De nouveaux ateliers sont construits en 1964 par l'architecte limougeaud Henri Coussy, et en 1976 par les architectes Georges Jean, Pierre Guinot, Yves Masmonteil et l'ingénieur Georges Bourdie. L'entreprise poursuit son développement par l'acquisition de Vignaud Brothers (rue du Chinchauvaud à Limoges) et la construction en 1979 d'une nouvelle unité de production à Oradour-sur-Glane (87). L'extension de ce site en 1991 marque la fin de la fabrication proprement dite sur le site de Limoges, où seuls les ateliers de décoration restent actifs. A partir de la fin des années 1990 l'entreprise a reconverti une partie des anciens ateliers. Ils accueillent aujourd'hui un musée, un salon de thé et un magasin de vente. Des 4 fours à globe projetés, seuls deux sont construits en 1863, puis un troisième en 1868. Le nombre de fours n'évolue plus, mais leur capacité totale s'accroît : 130 m3 en 1885, 220 m3 en 1914 (dont 56 m3 cuisant au bois) , 350 m3 en 1935. En 1934 est expérimentée la cuisson au propane. En 1944 l'usine dispose de quatre fours ronds à flammes renversées dont deux de 110 et 80 m3, et deux de 70 m3 (les temps de cuisson avoisinent alors les 50 heures). En 1949 est inauguré un four-tunnel (étudié). Cette installation s'accompagne de celle d'un four à sole annulaire tournante pour la cuisson du dégourdi (à la place d'un four à flamme renversée) , et qui est remplacé dès 1952 par trois fours-cellules électriques (étudiés). Au premier four-tunnel, doublé d'un second dans les années suivantes (détruit en 1991) , s'ajoute un nouveau four-tunnel du constructeur Dupeux vers 1966. L'usine emploie 82 ouvriers en 1865, 90 en 1869, 122 en 1873, 230 en 1926, 200 dans les années 1950, 300 dans les années 1960 et 1970. Les décorateurs sont 52 en 1914, une quinzaine en 1925, 26 en 1935, 60 en 1955.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Pierre ; granite ; moellon ; enduit ; béton ; béton armé ; métal ; brique

Matériaux de la couverture

Tuile mécanique ; ardoise ; tôle ondulée

Typologie de plan

Plan régulier en H

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; 1 étage carré

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe

Commentaire descriptif de l'édifice

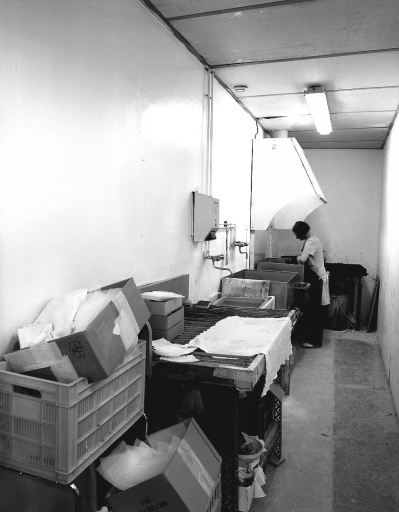

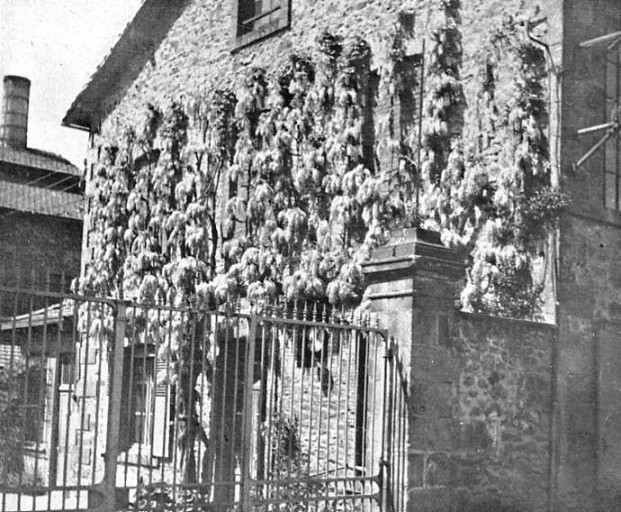

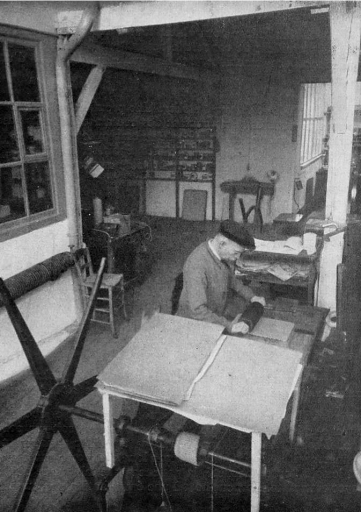

En alignement sur rue, s'élève le bâtiment comprenant les anciens bureaux, le magasin de blanc et les anciens ateliers des useurs de grains au rez-de-chaussée et les anciens ateliers de décoration à l'étage. Il abrite aujourd'hui le magasin d'usine et les bureaux. Perpendiculairement à ce dernier, les anciens ateliers de fabrication accueillent à l'étage une exposition muséographique. Des petits bâtiments en rez-de-chaussée, abritant initialement la conciergerie, l'atelier des gazettes, les ateliers de préparation de la pâte, ferment le site. Au centre de la cour sont implantés les bâtiments des fours, initialement disposés suivant un plan régulier en H. Suite aux extensions du 20e siècle, l'ensemble forme désormais un quadrilatère, accolé aux anciens ateliers de fabrication. Les charpentes des bâtiments des fours sont métalliques (profilés). L'atelier de décalque, construit vers 1889, est accolé au mur gouttereau des anciens ateliers de fabrication. En rez-de-chaussée, il est couvert d'une charpente en bois apparente. Les murs de tous les bâtiments sont en moellon de pierre enduit. Les toits sont à longs pans couverts de tuiles mécaniques. Les chaînages d'angle, harpés, sont en granite. La plupart des baies sont couvertes d'arcs segmentaires. l'élévation sur rue est formée de piliers en brique encadrant de larges baies rectangulaires, caractéristiques des ateliers de décoration. Le logement patronal est constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré. Il est couvert d'un toit à longs pans à croupes en ardoise. A une date inconnue, une tour hors-oeuvre, de plan carré, couverte d'un toit en pavillon, a été ajoutée à l'angle sud-ouest du logement.

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM87001677 ; IM87001672 ; IM87001671 ; IM87001670 ; IM87001675 ; IM87001676 ; IM87001673 ; IM87001674

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Machine de production (étudiée dans la base Palissy) ; four industriel ; atelier de fabrication

Observations concernant la protection de l'édifice

Cette usine a conservé une grande partie des ateliers construits à partir de 1863 (bien qu'ils soient englobés dans les extensions des 19e et 20e siècles) , et l'un des tous premiers fours-tunnels de Limoges.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Pillet Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00

!['Vue dans le fond de l'atelier [d'imprimerie] d'une machine à imprimer', 1944.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR74_20028700656NUC/ivr74_20028700656nuc_p.jpg)