Église paroissiale Notre-Dame

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église paroissiale

Vocable - pour les édifices cultuels

Notre-Dame

Titre courant

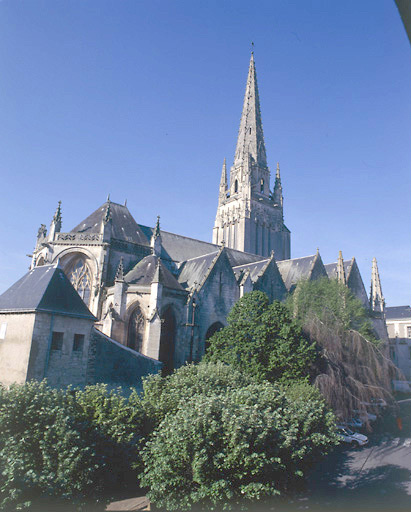

Église paroissiale Notre-Dame

Localisation

Localisation

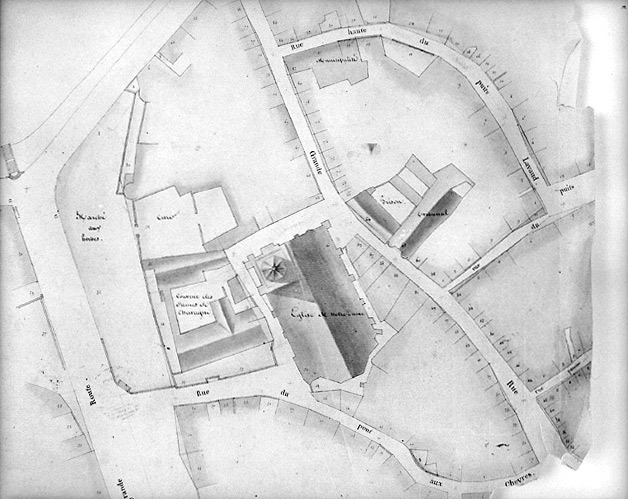

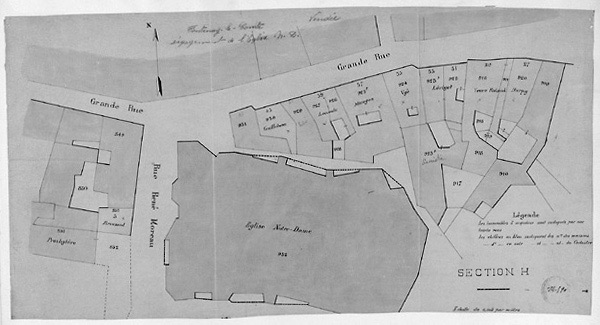

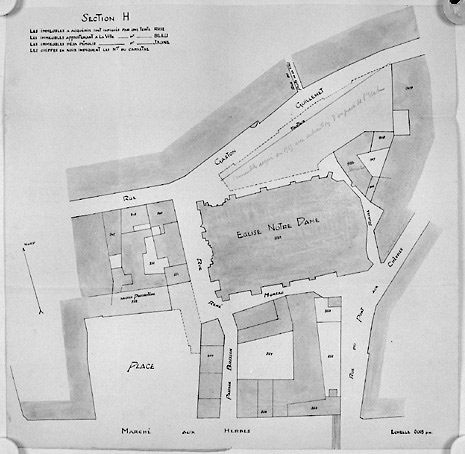

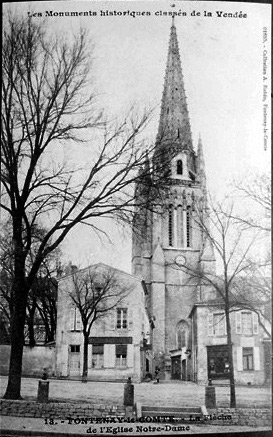

Pays de la Loire ; Vendée (85) ; Fontenay-le-Comte ; place du 137e R. I.

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Fontenay-le-Comte commune

Adresse de l'édifice

137e R. I. (place du)

Références cadastrales

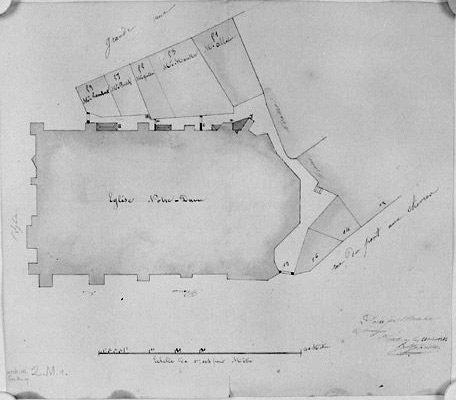

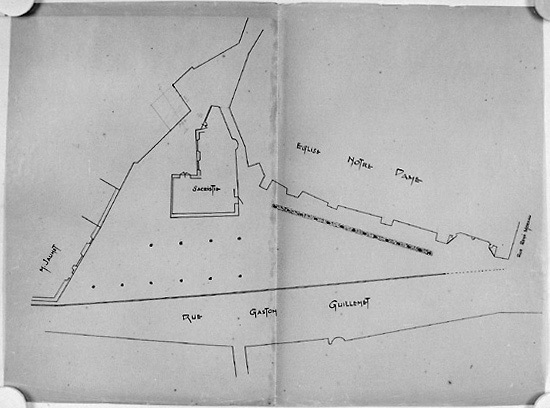

1812 E 298 ; 1984 BE 269, 270

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

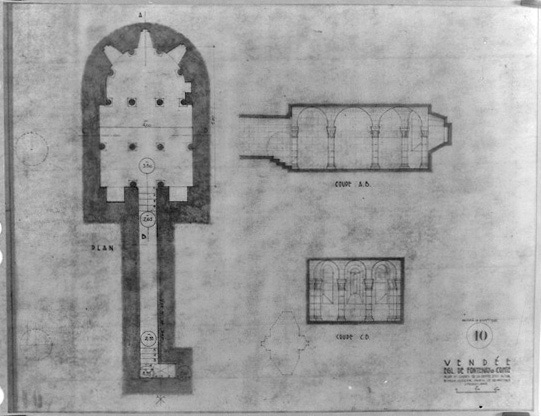

Crypte

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Limite 11e siècle 12e siècle ; 15e siècle ; 2e quart 16e siècle ; 1ère moitié 17e siècle ; 1er quart 18e siècle ; milieu 19e siècle ; limite 19e siècle 20e siècle ; 2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1540 ; 1542 ; 1543 ; 1600 ; 1603 ; 1648 ; 1700

Commentaires concernant la datation

Porte la date ; daté par source ; daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Signature ; attribution par source ; attribution par travaux historiques

Description historique

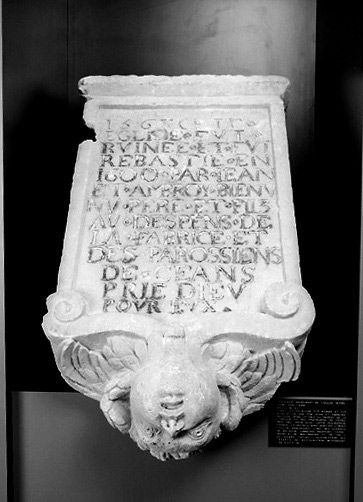

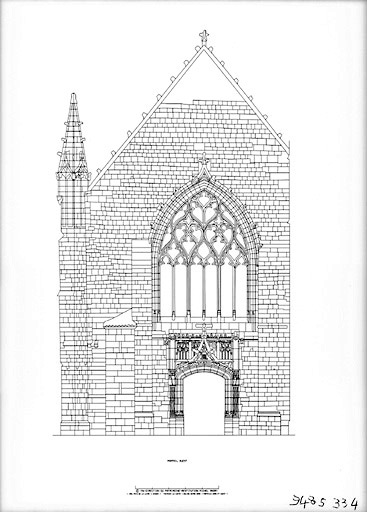

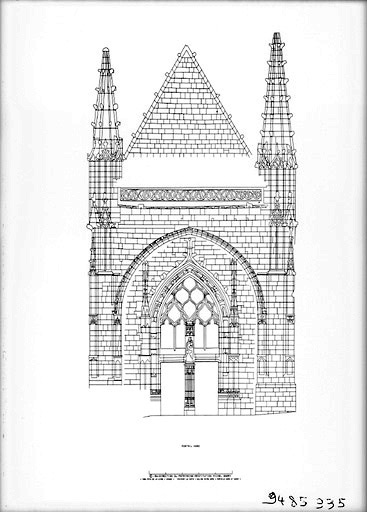

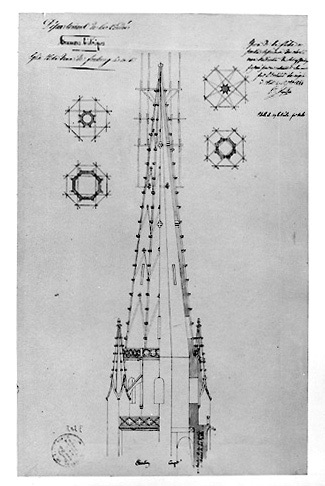

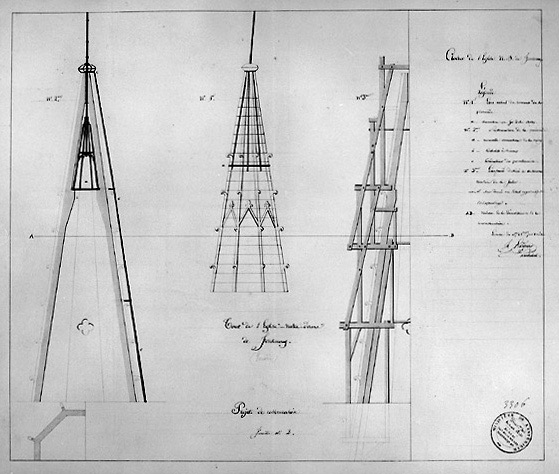

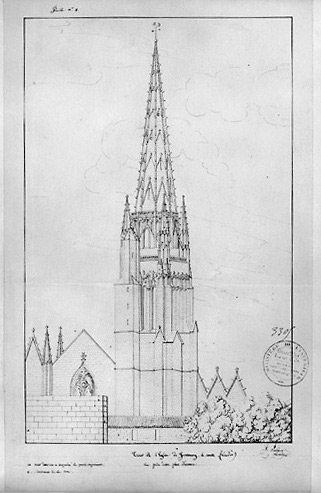

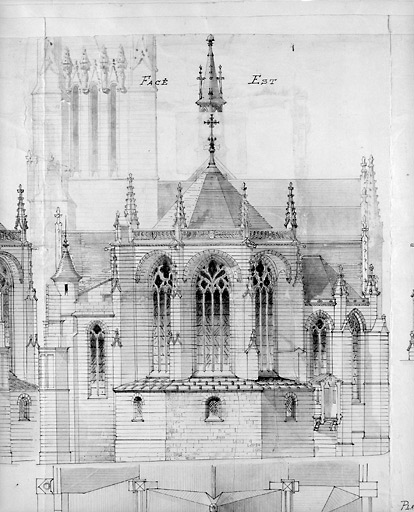

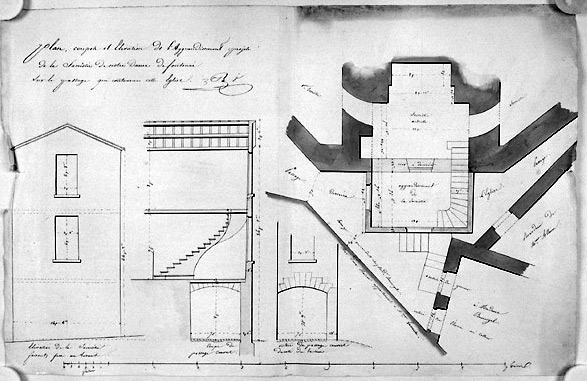

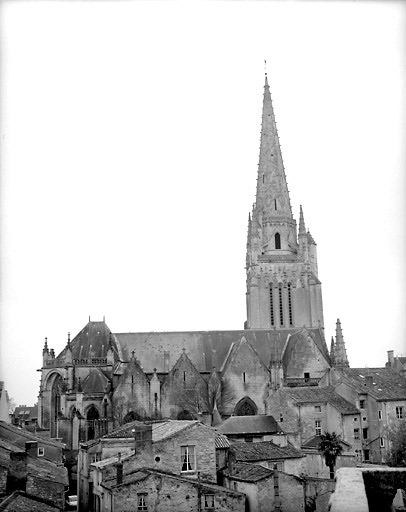

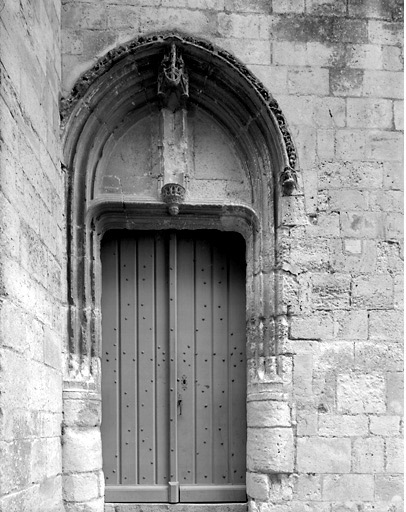

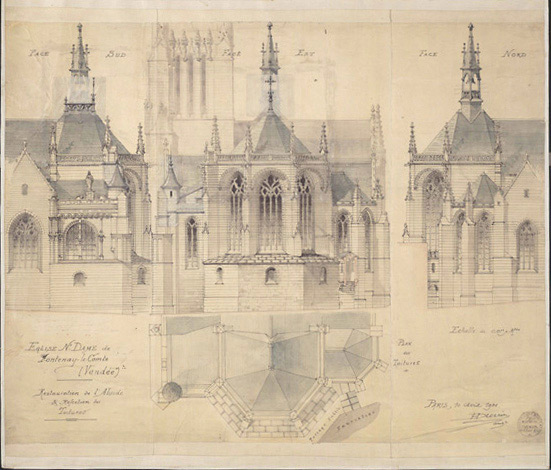

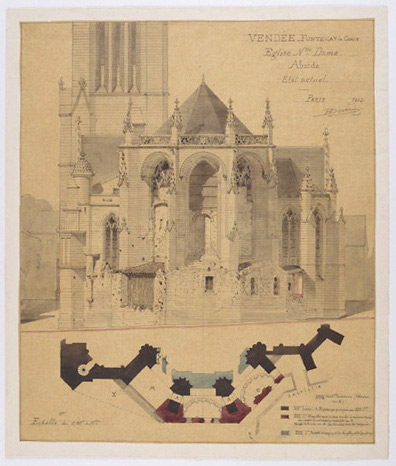

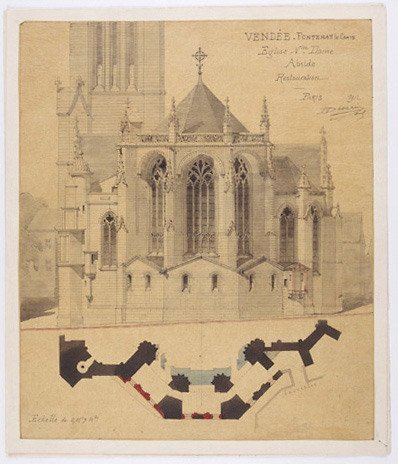

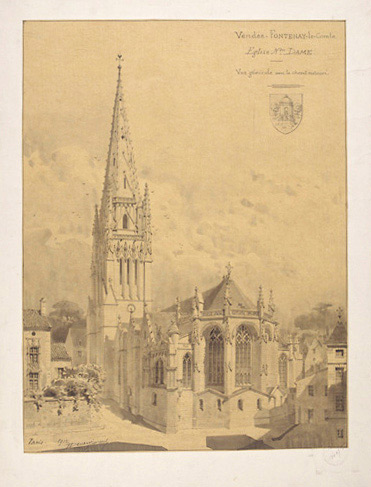

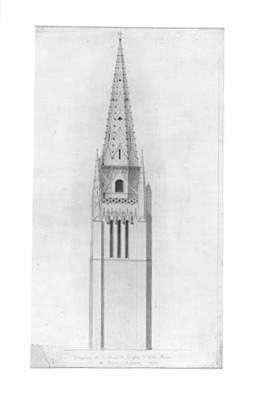

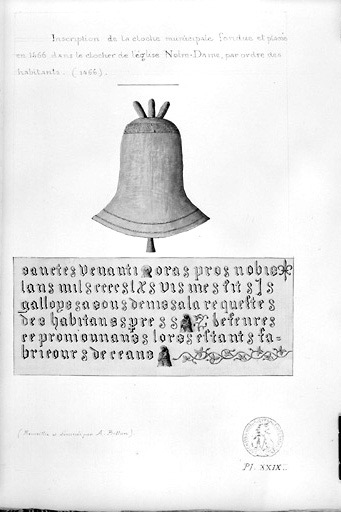

L'église paroissiale Notre-Dame date essentiellement du 15e siècle, mais il subsiste une crypte de la fin du 11e siècle ou du début du 12e, vestige d'un édifice antérieur. La reconstruction du 15e siècle est attestée par une inscription sur un bénitier (détruit à la Révolution, mais décrit) relatant la construction de trois voûtes à partir de 1423, par l'octroi d'indulgences en 1445 en vue de l'achèvement de l'oeuvre et par la fabrication de la principale cloche en 1466. Le monogramme d'un maçon est visible sur le clocher. Vers 1540, le maître maçon Liénard de la Réau construit la chapelle Saint-Pierre (comptes de fabrique en 1540, inscription avec initiales L R et date 1542). Le chevet, notamment les trois absidioles, date de la même campagne (inscriptions avec dates 1540 et 1543) ; on en ignore l'auteur et le monogramme ICM reste une énigme. Pendant les guerres de Religion, Notre-Dame est pillée. En 1568 les piliers sont sapés et les voûtes s'effondrent ; en 1574 le clocher est endommagé et son escalier rompu. Le curé reprend possession de l'église en 1599 et, en 1600, des fonds sont récoltés. La même année, un marché de maçonnerie et de charpenterie est passé avec le tailleur de pierre Ambroise Bienvenu et le charpentier Nicolas Chalin pour la quasi-reconstruction de la nef et des bas-côtés, mais non des voûtes. Ces travaux sont attestés par leur paiement en 1601 et par une inscription sur une pierre sculptée, aujourd'hui au Musée Vendéen. L'escalier et la flèche sont remis en état en 1603, d'après le marché passé avec les tailleurs de pierre François de la Foye et René Robin, les couvreurs François Tymonier et Mathurin Chassay. C'est seulement au milieu du 17e siècle que le voûtement de l'église est entrepris. En 1648, est passé un marché de maçonnerie et de charpenterie avec les maîtres maçons André Cousturier, Mathurin Vandé, Vincent Mesreau, Charles Allard, Jean Descoust, Jean Jourdin, André Béraud, et le maître charpentier Louis Sire, pour la reconstruction de toutes les voûtes, dans la mesure des fonds disponibles ; seuls les bas-côtés sont voûtés en pierre et la nef est couverte d'un lambris, ce que confirme une visite en 1690. Suite à une expertise qu'il effectue en 1696, l'architecte François Leduc, dit Toscane, restaure le clocher ; la pose de la première pierre en 1700 est attestée par une inscription. Par la suite, il sera fréquemment réparé, en 1748 et 1773 notamment. A la Révolution, Notre-Dame devient Temple de la Raison. Le culte est restauré en 1801 et le premier curé prend ses fonctions en 1803. De 1844 à 1849 la flèche est remise en état par l'architecte des Monuments historiques Segrétain. En 1854 et 1855 les portails nord et ouest sont restaurés. La grande sacristie est édifiée après 1890. Une très importante restauration est effectuée par l'architecte des M.H. Henri Déverin à partir de 1896. Le voûtement de la nef centrale et du choeur est achevé en 1902, la restauration du chevet l'est en 1936. Le dégagement de l'église est réalisé entre 1913 et 1926. Enfin, en 1943 les baies du chevet sont réouvertes par l'architecte des M.H. Merlet.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Ardoise ; calcaire en couverture

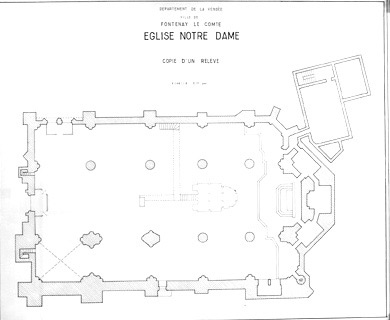

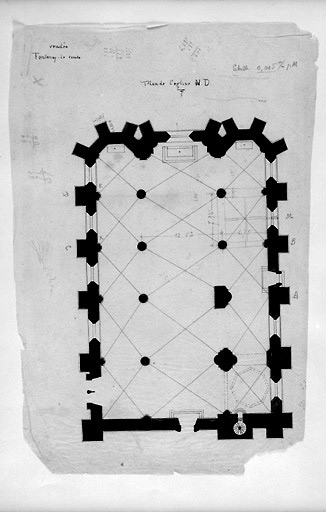

Typologie de plan

Plan allongé

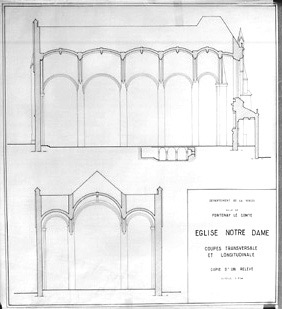

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux

Typologie du couvrement

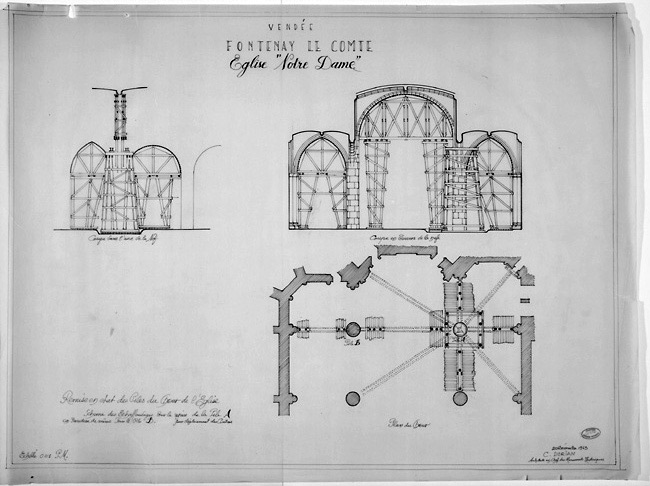

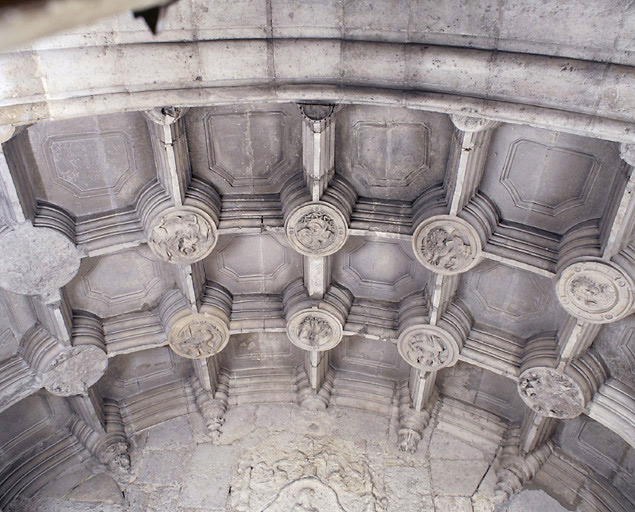

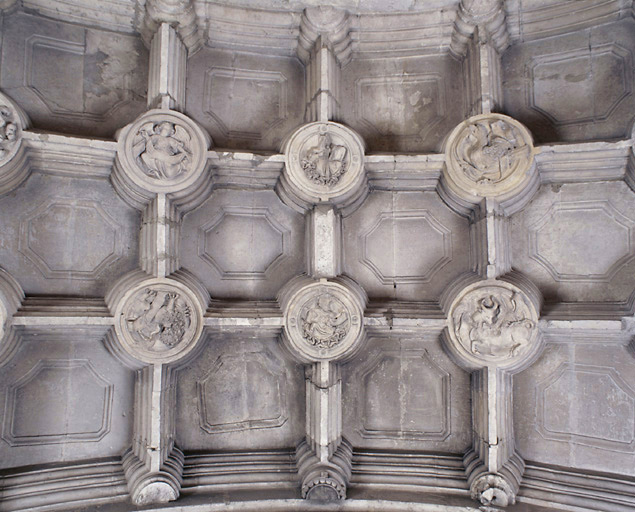

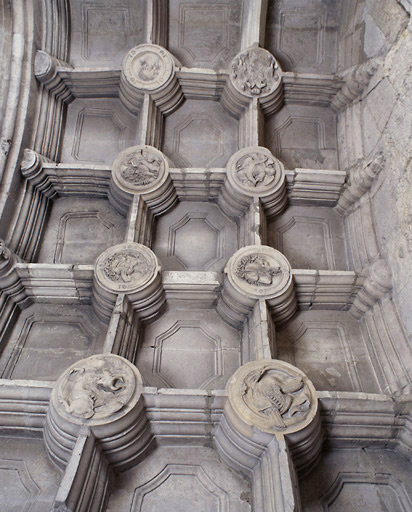

Voûte d'arêtes ; voûte d'ogives ; voûte en berceau

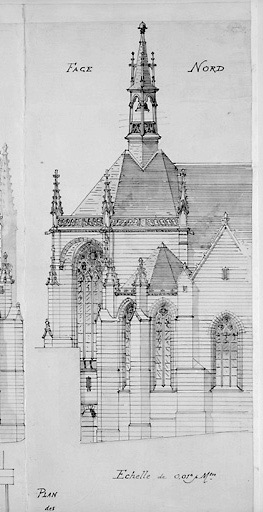

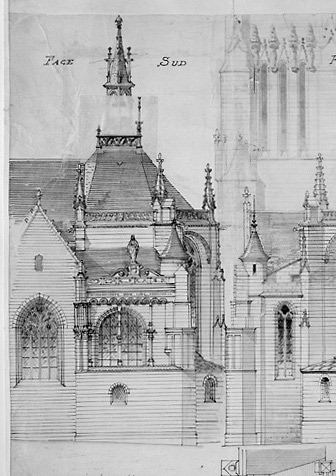

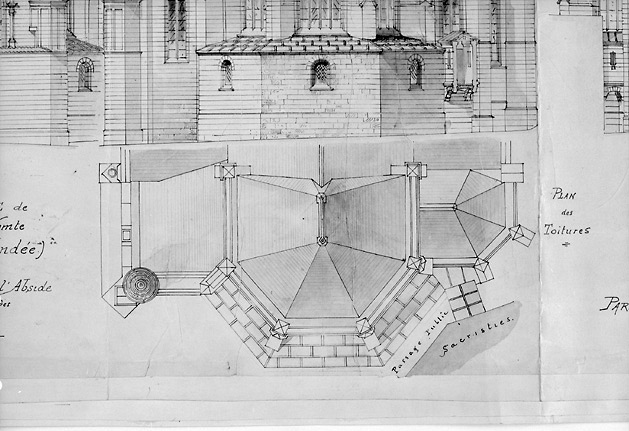

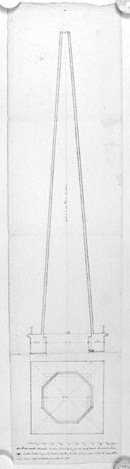

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; pignon découvert ; noue ; croupe polygonale ; appentis ; flèche en maçonnerie

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

L'église est couverte de toits à longs pans en ardoise, sauf l'abside et la dernière travée du bas-côté nord, couvertes de croupes polygonales, et la dernière travée du bas-côté sud, couverte en appentis. Le clocher est surmonté d'une flèche octogonale en calcaire. Les trois travées de la crypte ont des voûtes d'arêtes, les trois travées de l'église des voûtes d'ogives, les trois absidioles des voûtes en berceau dallées.

Technique du décor des immeubles par nature

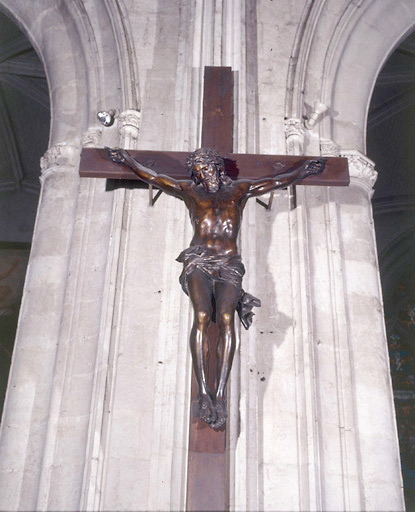

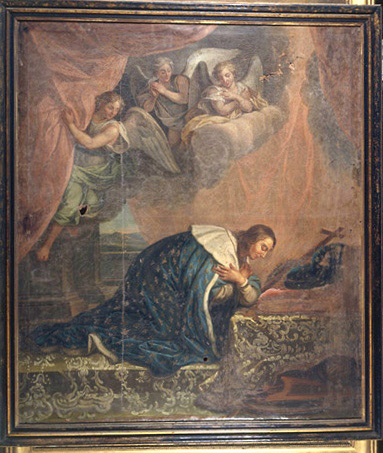

Sculpture ; sculpture (étudiée dans la base Palissy)

Indexation iconographique normalisée

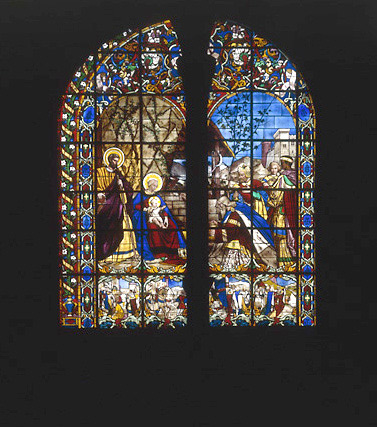

Saint, sainte, ange, personnage ; Vierge à l'Enfant, femme ; volute ; ordre dorique, ordre ionique, ordre corinthien, coquille ; ornement à forme architecturale

Description de l'iconographie

Les quatre faces du clocher sont ornées de statues de saints, de saintes et de l'Annonciation, reposant sur des culots figurant des anges et des personnages grotesques. Le portail nord est orné d'une Vierge à l'Enfant au trumeau, des Vierges sages et des Vierges folles dans les voussures. Plusieurs chapiteaux de la crypte sont ornés de volutes. La chapelle Saint-Pierre présente des ordres doriques, ioniques et corinthiens et, entre autres ornements, des coquilles. L'absidiole nord est décorée d'un retable mural.

État de conservation (normalisé)

Restauré

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1862 : classé MH

Référence aux objets conservés

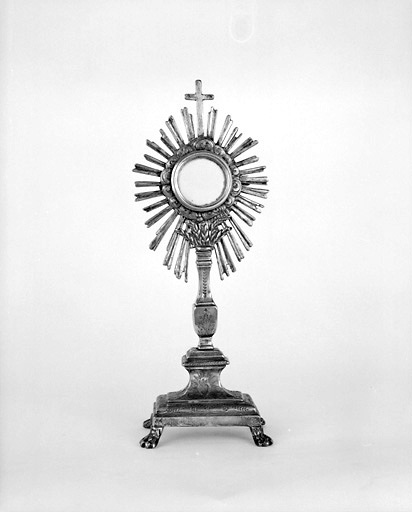

IM85000130 ; IM85000131 ; IM85000139 ; IM85000140 ; IM85000145 ; IM85000158 ; IM85000162 ; IM85000168 ; IM85000153 ; IM85000132 ; IM85000125 ; IM85000155 ; IM85000161 ; IM85000164 ; IM85000121 ; IM85000148 ; IM85000138 ; IM85000141 ; IM85000146 ; IM85000152 ; IM85000170 ; IM85000123 ; IM85000136 ; IM85000144 ; IM85000159 ; IM85000129 ; IM85000143 ; IM85000163 ; IM85000124 ; IM85000128 ; IM85000149 ; IM85000126 ; IM85000127 ; IM85000135 ; IM85000150 ; IM85000151 ; IM85000156 ; IM85000157 ; IM85000167 ; IM85000169 ; IM85000133 ; IM85000147 ; IM85000160 ; IM85000166 ; IM85000120 ; IM85000134 ; IM85000165 ; IM85000122 ; IM85000137 ; IM85000142 ; IM85000154 ; IM85000227

Typologie de la zone de protection

Secteur sauvegardé

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1995

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2001

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Réau Marie-Thérèse

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel