Abri d'instrument méridien dit pavillon de la méridienne

Désignation

Dénomination de l'édifice

Abri d'instrument méridien

Appellation d'usage

Pavillon de la méridienne

Titre courant

Abri d'instrument méridien dit pavillon de la méridienne

Localisation

Localisation

Bourgogne-Franche-Comté ; Doubs (25) ; Besançon ; 34 avenue de l'Observatoire

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Franche-Comté

Canton

Besançon nord-ouest

Lieu-dit

La Bouloie

Adresse de l'édifice

Observatoire (avenue de l') 34

Références cadastrales

2004 HK 92

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Mire

Nom de l'édifice

Observatoire

Références de l'édifice de conservation

IA25000379

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1883

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

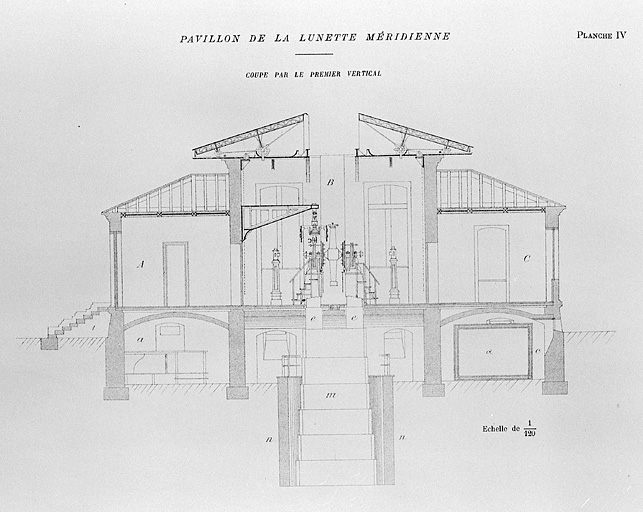

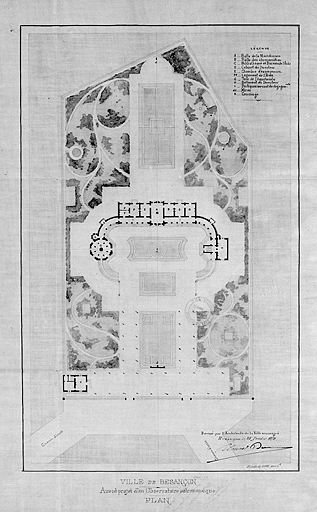

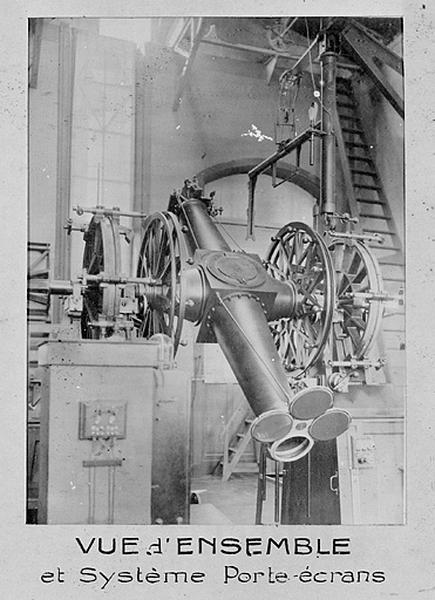

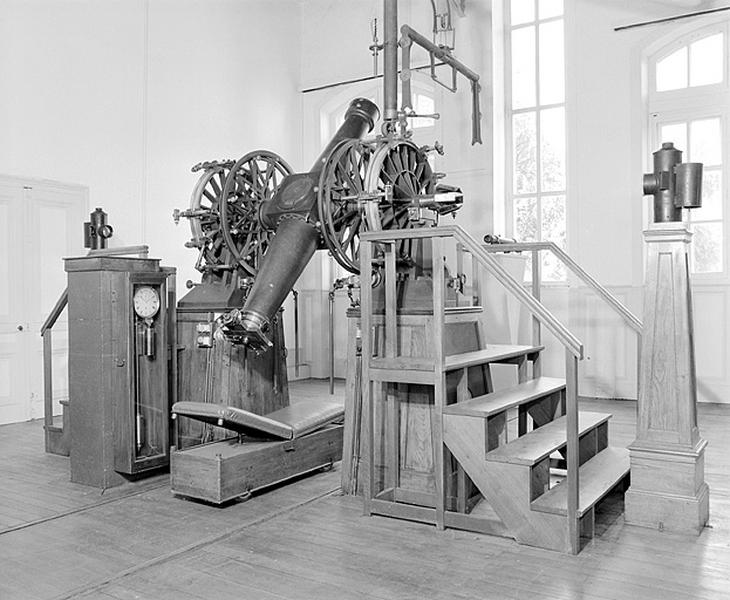

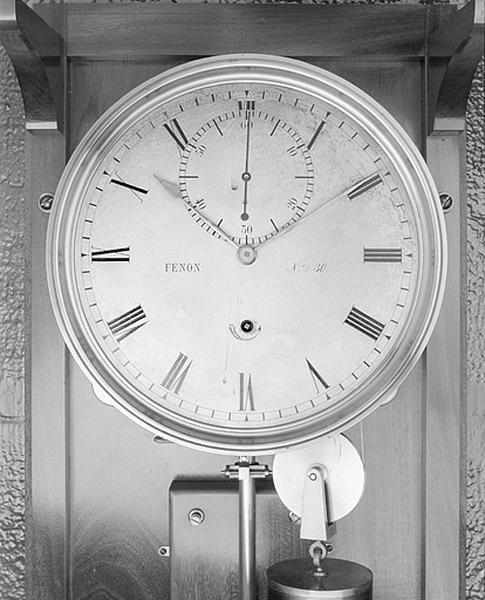

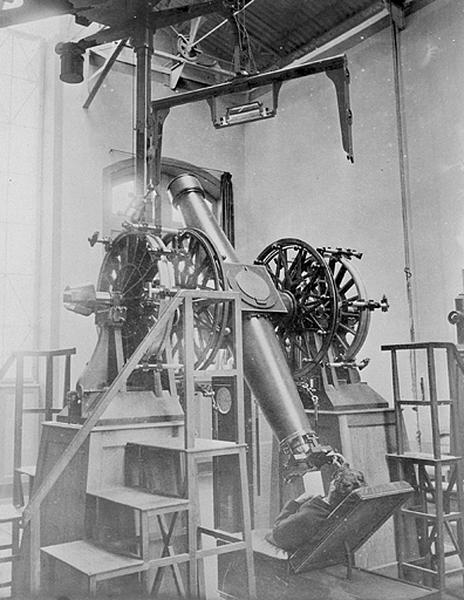

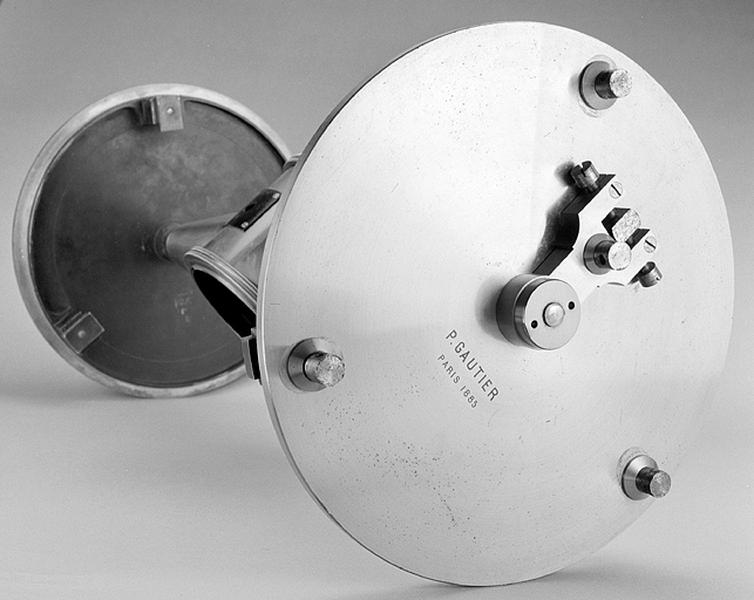

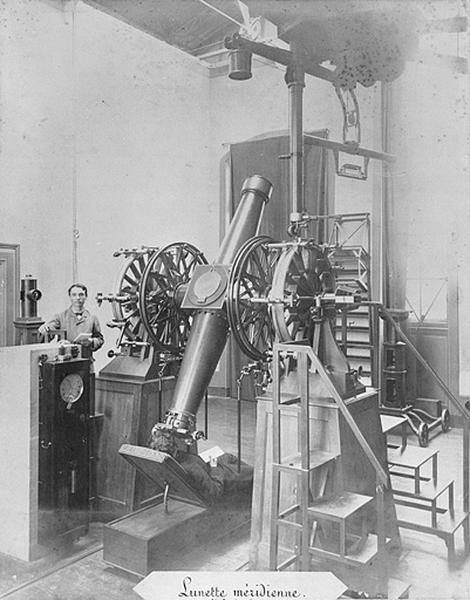

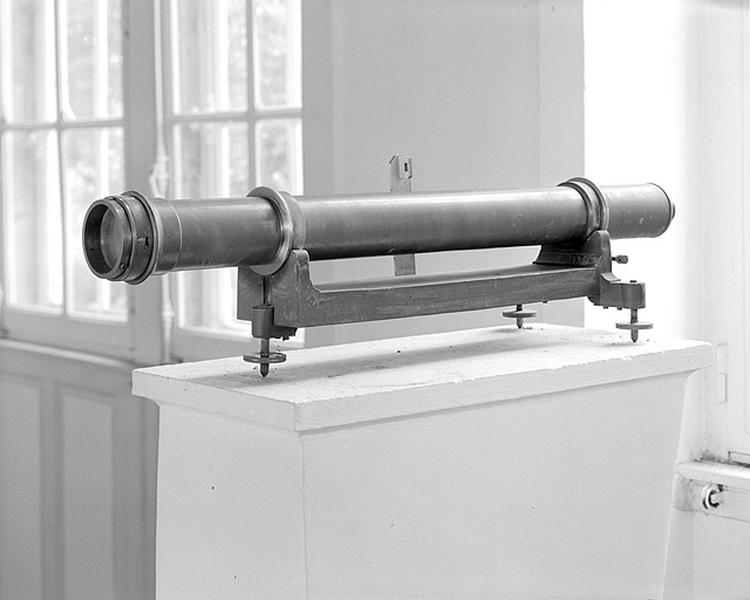

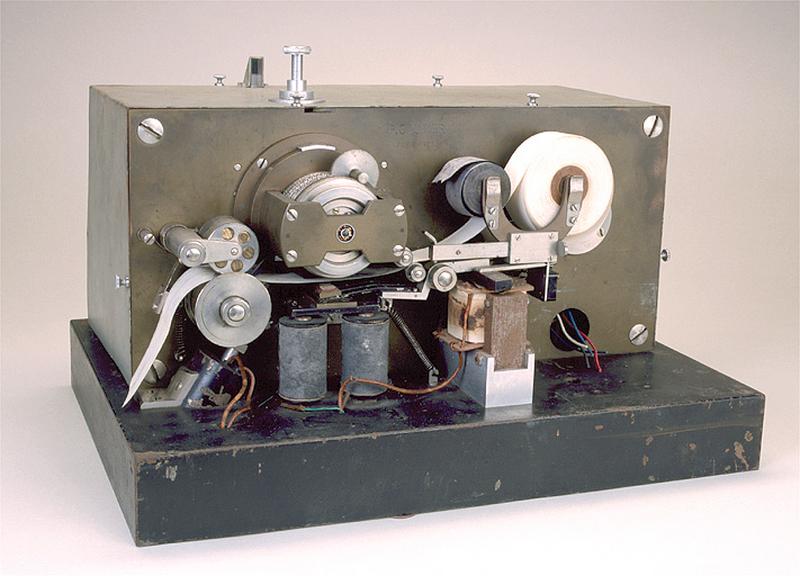

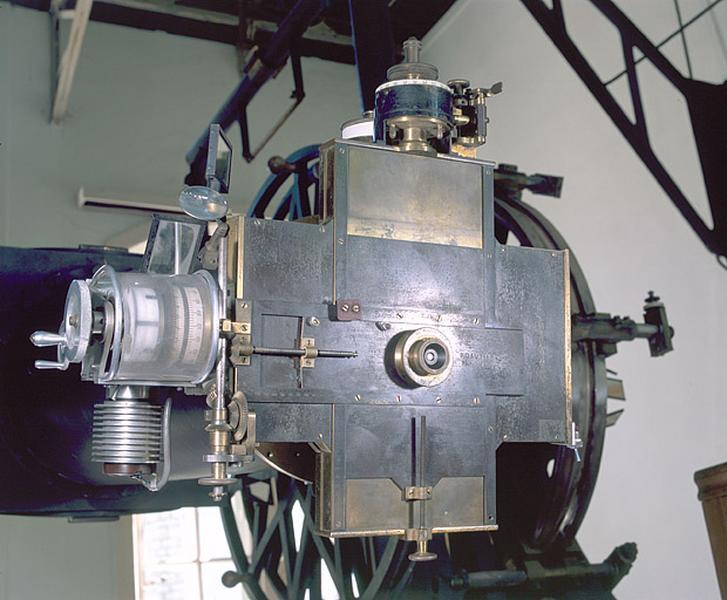

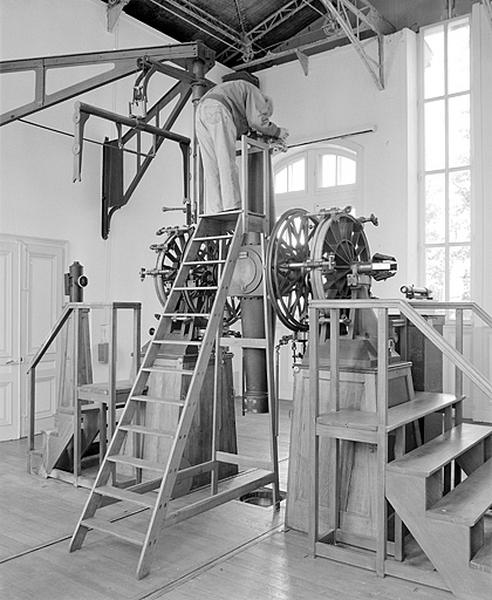

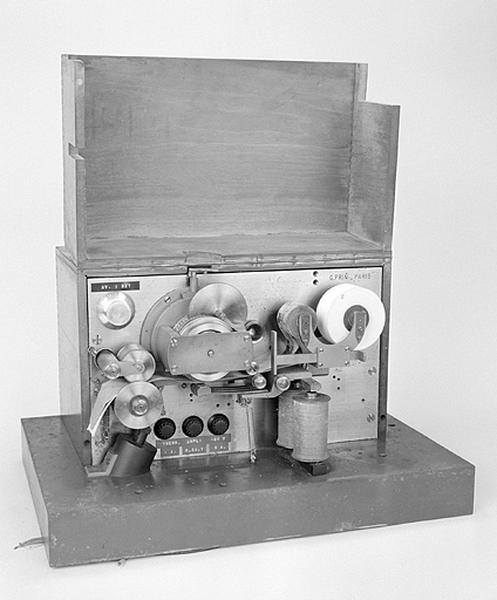

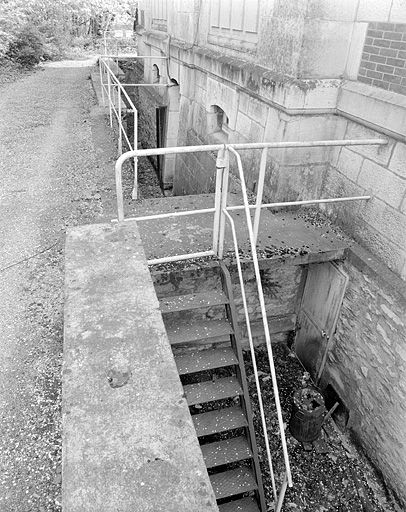

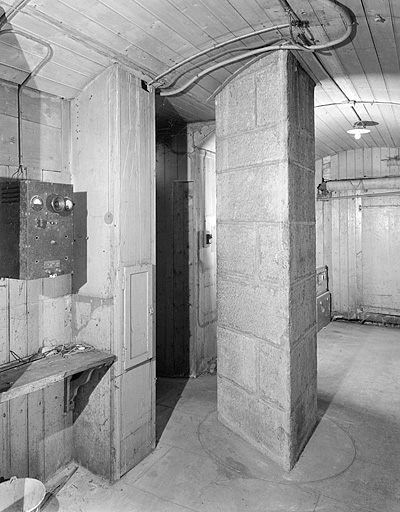

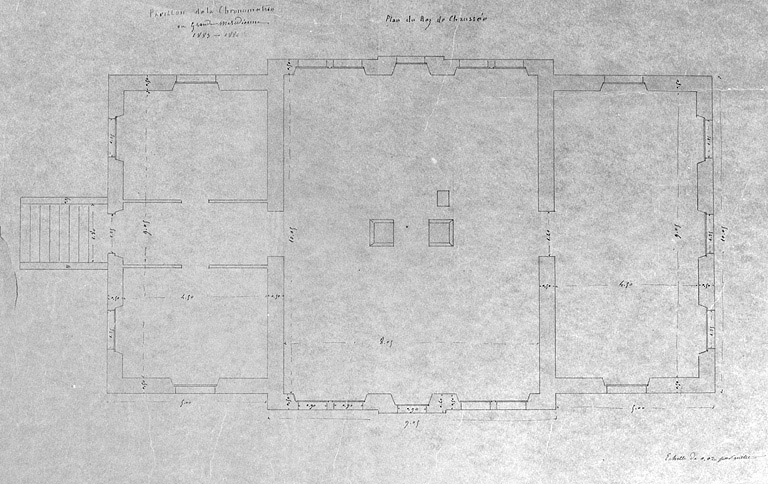

Le décret présidentiel du 11 mars 1878 crée l'Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique de Besançon. L'achat du terrain et la construction des bâtiments étant à la charge de la ville, le conseil municipal approuve le 16 janvier 1883 le projet de l'architecte du département, Etienne-Bernard Saint-Ginest (1831-1888). Bien qu'il ne soit pas au centre de la composition, le pavillon de la méridienne est jugé l'édifice le plus important du site car il abrite la lunette méridienne, servant à " fabriquer l'heure ", et le service chronométrique, dédié au contrôle des montres déposées par les horlogers locaux et à la distribution de l'heure à l'hôtel de ville et aux fabricants demandeurs. Le gros oeuvre est fini par les entrepreneurs bisontins Théodore Sauvanet et Joseph Simplot en mars 1884 et l'observatoire est inauguré le 16 août (la réception définitive des travaux aura lieu le 11 avril 1890). Le toit ouvrant, dont les deux versants s'écartent l'un de l'autre, est achevé en 1885 et la grande lunette mise en place en septembre de la même année. Toutefois, des malfaçons importantes nécessitent de lourdes réparations, à commencer par la reconstruction de la façade sud en 1888 puis, toujours au sud, la pose en 1896 d'un essentage métallique destiné à protéger les ailes. Sans compter celui sur lequel elle est établie, divers piliers sont construits pour le service de la lunette méridienne : quatre destinés à supporter des mires extérieures par l'entrepreneur bisontin Delphin Obscur en 1887 puis, vers 1900, deux pour des collimateurs dans le bâtiment, nécessitant le percement des voûtes du sous-sol. Un escalier extérieur est construit à l'est en 1903 alors qu'est réorganisée la salle chronométrique qu'il va desservir. La toiture est réparée en 1906 puis 1911 par l'architecte de la ville, Brugvin, auquel on doit, en juin et juillet 1914, le creusement d'un fossé périphérique dégageant le sous-sol et destiné à lutter contre l'humidité. La pose de boiseries intérieures permet d'y installer des salles de travail : chronométrie à l'est, réception radio des signaux horaires de la Tour Eiffel (1913) , service de désaimantation (1926). Le bâtiment est progressivement désaffecté après la construction des nouveaux bureaux en 1973 et l'arrêt de l'utilisation de la lunette méridienne au cours de la décennie 1980.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre avec brique en remplissage ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Tuile mécanique ; fer en couverture

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé

Typologie du couvrement

Voûte en berceau ; charpente métallique apparente

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie, en charpente métallique

Commentaire descriptif de l'édifice

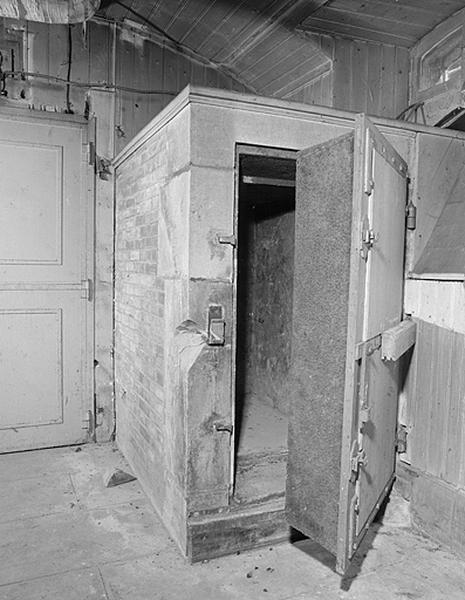

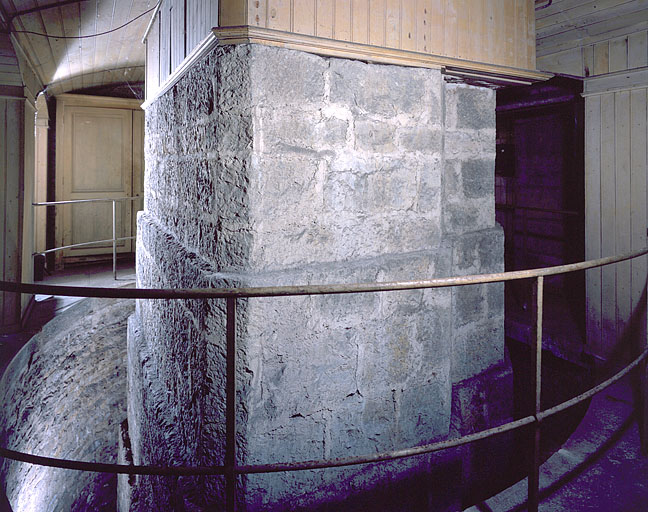

Orienté ouest-est, ouvert de baies en arc segmentaire, le bâtiment mesure 19 m sur 12 et se compose d'un corps central plus élevé que les deux corps adossés qui l'encadrent. Son rez-de-chaussée surélevé est desservi par deux escaliers extérieurs droits en maçonnerie, un pour la l'entrée principale dans le corps ouest et l'autre à l'est, le sous-sol voûté en berceau étant accessible à l'aide d'un escalier extérieur métallique placé au nord, dans le fossé. Le corps central, en pierre de taille, est couronné par une frise sous la corniche. Pour le service de la lunette méridienne, une baie montant de fond perce ses faces nord et sud, dans le prolongement du faîte de la toiture métallique dont les deux longs pans peuvent s'écarter en glissant sur des rails. Les deux corps secondaires présentent un appareillage de pierre avec brique en remplissage et une couverture associant croupes et tuiles mécaniques. La chronométrie occupait celui à l'est, tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol où subsiste la salle frigorifique utilisée pour les épreuves de marche à température contrôlée. La pièce centrale du sous-sol est presque entièrement remplie par les piliers supportant la lunette et les collimateurs. Pour des raisons de stabilité, ces piliers et ceux des mires (de plan carré) sont établis sur le rocher, trouvé à 9 m de profondeur, et construits dans des puits afin d'être indépendants des mouvements du terrain et des maçonneries.

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM25001809 ; IM25001823 ; IM25001808 ; IM25001821 ; IM25001819 ; IM25001820 ; IM25001825 ; IM25001815 ; IM25001817 ; IM25001813 ; IM25001810 ; IM25001812 ; IM25001816 ; IM25001822 ; IM25001860 ; IM25001811 ; IM25001814 ; IM25001818 ; IM25001824 ; IM25001861

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Mire

Observations concernant la protection de l'édifice

Fort semblable à la bibliothèque, le pavillon de la méridienne lui fait pendant dans la composition du site. Témoignant par son architecture de son adaptation à sa fonction de bâtiment d'observations méridiennes, inchangé depuis les années 1880, il est l'une des constructions majeures de l'observatoire.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; © Monuments historiques

Date de rédaction de la notice

2005

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Poupard Laurent ; Blandin Patrick

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Franche-Comté - Direction de l'Inventaire du patrimoine 4, square Castan 25031 Besançon Cedex - 03.81.65.72.10

![Pavillon de la chronométrie ou grande méridienne [plan des fouilles et fondations], 1883-1884.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR43_20042500210X/ivr43_20042500210x_p.jpg)

![Pavillon de la chronométrie ou grande méridienne. Coupe en travers [au niveau du sous-sol], 1883-1884.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR43_20042500214X/ivr43_20042500214x_p.jpg)

![Pavillon de la chronométrie ou grande méridienne [élévation], 1883-1884.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR43_20042500205X/ivr43_20042500205x_p.jpg)

![Pavillon Méridienne. Rez-de-chaussée [et] Sous-sol [implantation des instruments], années 1930.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR43_20032500566V/ivr43_20032500566v_p.jpg)

![Pavillon Méridienne. Sous-sol [implantation des instruments], années 1930.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR43_20032500584V/ivr43_20032500584v_p.jpg)

![Pavillon Méridienne. Rez-de-chaussée [implantation des instruments], années 1930.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR43_20032500586V/ivr43_20032500586v_p.jpg)