Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église paroissiale

Vocable - pour les édifices cultuels

Sainte-Marie-Madeleine

Titre courant

Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Mont-Notre-Dame ; place du Mont-Haut

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Braine

Adresse de l'édifice

Mont-Haut (place du)

Références cadastrales

1996 AC 148

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Milieu 12e siècle (détruit) ; milieu 13e siècle (détruit) ; 2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1929

Commentaires concernant la datation

Daté par source ; daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Lieu de conservation d'un élément architectural déplacé

Parties déplacées à : 51, Reims, musée Saint-Remi

Description historique

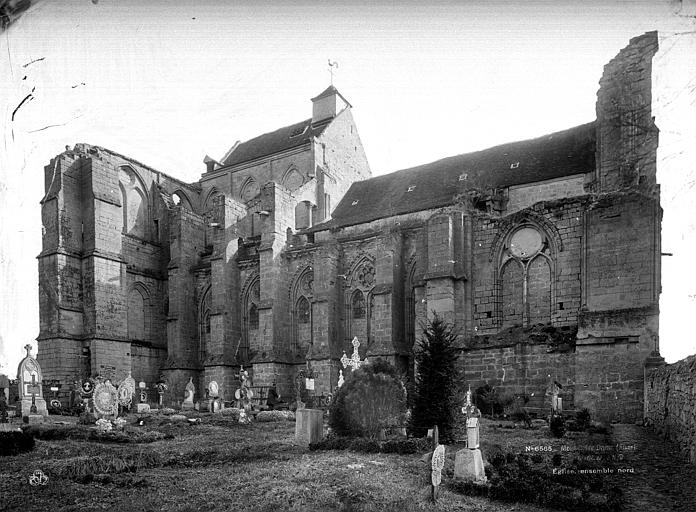

La fondation sur un site privilégié au milieu du 10e siècle d'un chapitre de quatorze chanoines, sous le vocable de la Vierge, est liée à la volonté de l'évêque et du chapitre de la cathédrale de Soissons de contrôler la vallée de la Vesle et la partie orientale du diocèse. Le lieu a accueilli quatre conciles de la province métropolitaine de Reims en 972, 977, 985 et 1023, et deux évêques de Soissons y ont été inhumés, Victor de Camerin (mort en 1413) et Nicolas Graibert (mort en 1423). L'exhumation et la translation des restes de sainte Marie-Madeleine à Vézelay en 1267, et la diffusion de reliques dans tout l'Occident chrétien, sont contemporaines de la nouvelle dédicace de la collégiale de Mont-Notre-Dame, bénéficiaire probable de reliques. À cette époque se développe également la légende attribuant la fondation de la collégiale au milieu du 9e siècle à Gérard de Roussillon, comte de Vienne, et à son épouse Berthe de Soissons, fondateurs de l'abbaye bénédictine Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. D'une première église ne subsistent que huit chapiteaux sculptés (conservés au musée Saint-Remi de Reims) , provenant probablement de la crypte primitive. Cet édifice est reconstruit à partir du milieu du 12e siècle, en commençant par le choeur circulaire à déambulatoire et chapelles rayonnantes établi sur les fondations antérieures, puis le transept et la nef. La façade harmonique à trois portails et deux tours est achevée seulement un siècle plus tard, inspirée probablement par celle de la cathédrale de Soissons. L'édifice est incendié par des huguenots en 1568, puis en 1660 par les armées impériales. Un mur de clôture sépare en 1616 la nef du transept et du choeur ruinés. Le chapitre est supprimé en 1674 et ses bénéfices cédés au séminaire de Soissons. L'ancienne collégiale ne forme plus dès lors qu'une " cure de la chambre " à la nomination de l'évêque. Les vestiges du transept et du chevet et les bâtiments canoniaux, sont détruits en 1830. L'église est classée en 1886. Durant la Première Guerre mondiale, l'empereur d'Allemagne Guillaume II visite le 17 juin 1918 l'ancienne collégiale qui n'en est pas moins dynamitée par l'armée allemande dans sa fuite les 2 et 3 août 1918. Seules une partie de la crypte de l'abside et du soubassement du mur ouest du bras nord du transept est conservée et classée en 1926. L'église est entièrement reconstruite à partir de 1929 d'après les plans des architectes rémois Georges Grange et Louis Bourquin, selon un parti très ambitieux qui en fait le plus vaste et le plus coûteux chantier de reconstruction religieuse du département de l'Aisne. Les travaux sont exécutés par les établissements Léon Coste et compagnie. La nouvelle église a été consacrée le 23 avril 1933 par Monseigneur Ernest-Victor Mennechet, évêque de Soissons. Prévu sur le projet d'origine mais jamais réalisé, un dépôt lapidaire a finalement été aménagé dans la chapelle de la Vierge pour présenter la majeure partie des éléments sculptés dispersés en 1918. La nouvelle église est entièrement classée Monument historique le 23 mars 1998.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Béton ; brique ; pierre de taille ; grand appareil

Matériaux de la couverture

Ardoise ; pierre en couverture

Typologie de plan

Plan allongé

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux

Typologie du couvrement

Voûte d'ogives ; voûte de type complexe

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; appentis ; dôme polygonal ; toit conique ; toit rhomboïdal ; croupe polygonale ; pignon découvert

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

Bien que reprenant l'emplacement de l'ancienne collégiale, la nouvelle église est occidentée afin de faciliter son accès et de dégager les vestiges de l'ancienne crypte. Elle est précédée d'un porche transversal formant narthex qui supporte une tribune, et d'une très haute tour-clocher prolongée d'une flèche de pierre polygonale. La large nef de trois travées est bordée de deux bas-côtés dédiés à saint Louis (sud) et à Jeanne d'Arc (nord). Elle ouvre sur le choeur dont l'abside polygonale est flanquée de la chapelle des fonts baptismaux au sud et de la sacristie au nord. Le transept est prolongé au nord par la chapelle de la Vierge. L'ensemble est voûté d'ogives, la tour-lanterne qui surplombe la croisée du transept est couverte d'une voûte à huit quartiers rayonnants sur pendentifs. L'édifice est construit en pierre avec structure de béton et couvert d'ardoise, mais l'utilisation de la brique pour l'appareillage des voûtes offre un contraste avec la pierre omniprésente. Les piliers sont en pierre de Comblanchien polie rose et reposent sur des bases octogonales de pierre de Villereversure jaune. Le porche latéral nord du transept porte l'inscription sculptée : AVE MARIA MAGDALENA EXEMPLAR POENITENTIAE. A la base de la tour lanterne figure une citation de l'évangile de saint Luc : REMITTU/NTUR EI/PECCATA MULTA/QUONIAM/DILEXIT/MULTUM/LUC/VII-42.

Technique du décor des immeubles par nature

Ferronnerie (étudiée dans la base Palissy) ; peinture (étudiée dans la base Palissy) ; sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; vitrail (étudié dans la base Palissy)

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1886/07/12 : classé MH ; 1926/11/21 : classé MH ; 1998/03/23 : classé MH

Précision sur la protection de l'édifice

Ancienne église collégiale : classement par arrêté du 12 juillet 1886, puis déclassement par arrêté du 21 novembre 1926 à l'exception des seuls vestiges subsistant en élévation, la crypte et le soubassement du mur ouest du bras nord du transept ; nouvelle église : classement en totalité par arrêté du 23 mars 1998.

Référence aux objets conservés

IM02004208 ; IM02004205 ; IM02004209 ; IM02004206 ; IM02004207 ; IM02004435 ; IM02004448 ; IM02004451 ; IM02004436 ; IM02004449 ; IM02004450 ; IM02004434 ; IM02004446 ; IM02004433 ; IM02004447 ; IM02004478 ; IM02004525 ; IM02004521 ; IM02004522 ; IM02004523 ; IM02004524

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Edifice remarquable par son ampleur et son décor architectural et mobilier de grande qualité qui en font une des églises les plus emblématiques de la Première Reconstruction en Picardie.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1999

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2007

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Fournis Frédéric

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Hauts-de-France - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 21 mail Albert-Ier 80000 Amiens