Ensemble des monuments funéraires et commémoratifs de la cathédrale

Désignation

Dénomination de l'objet

Monument funéraire ; monument

Titre courant

Ensemble des monuments funéraires et commémoratifs de la cathédrale

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Soissons ; Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Numéro INSEE de la commune

02722

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Soissonnais

Canton

Soissons-Sud

Adresse de l'édifice

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Sols et murs de la cathédrale

Description

Catégorie technique

Taille de pierre ; sculpture

Matériaux et techniques d'interventions

Calcaire

Dimensions normalisées

Les dimensions des dalles funéraires, complètes ou fragmentaires, repérées dans la cathédrale figurent sur le relevé joint en pièce annexe.

Historique

Siècle de création

13e siècle ; 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Description historique

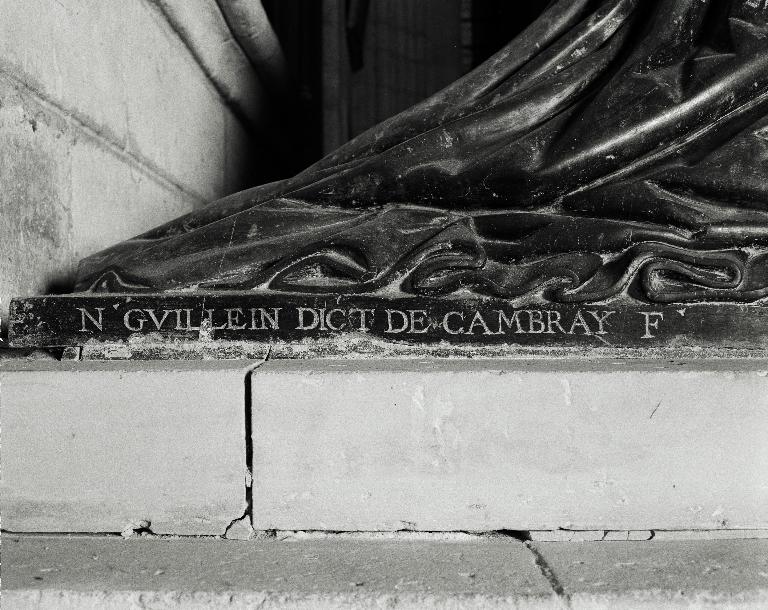

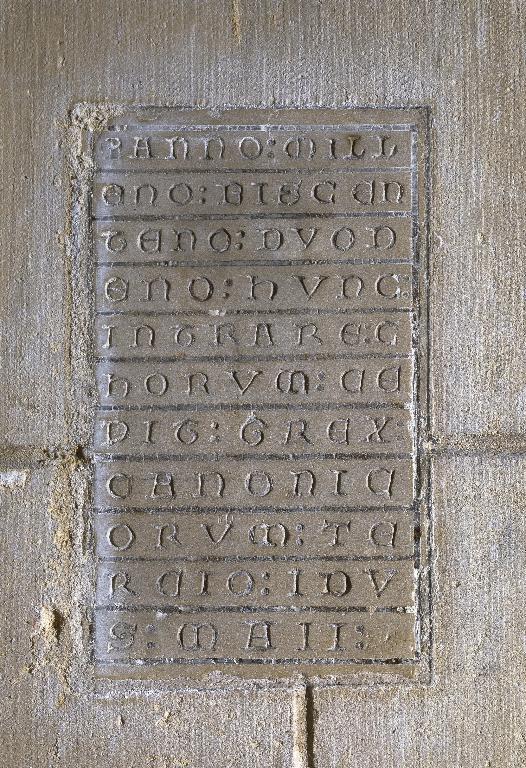

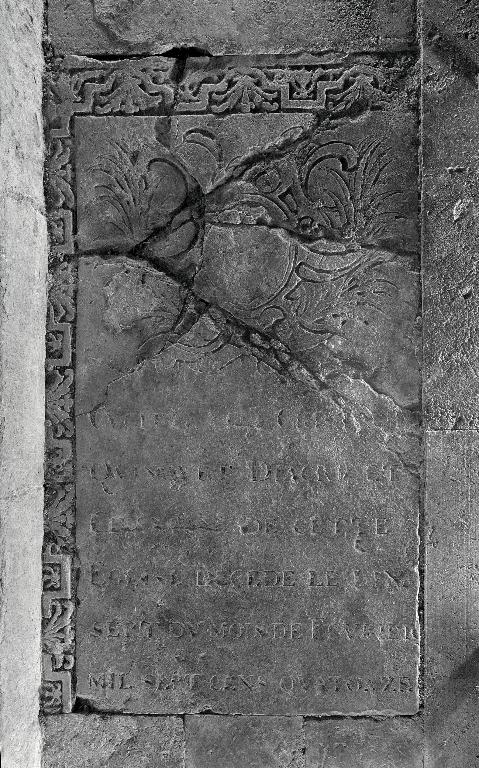

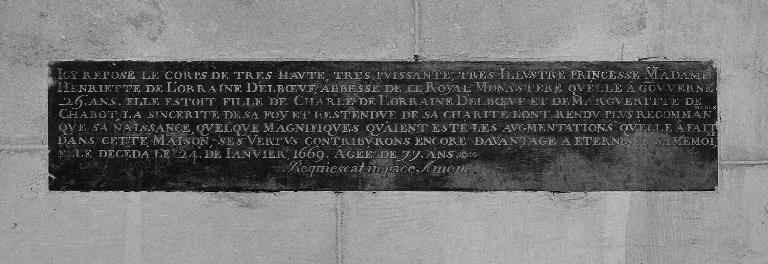

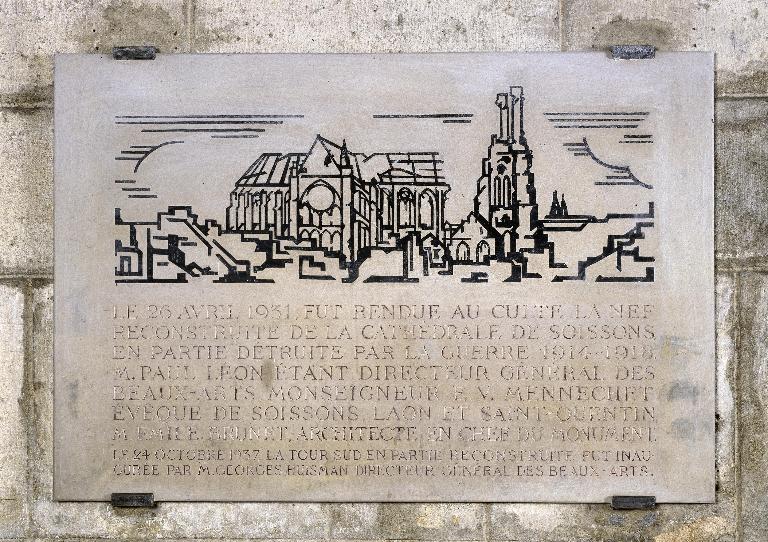

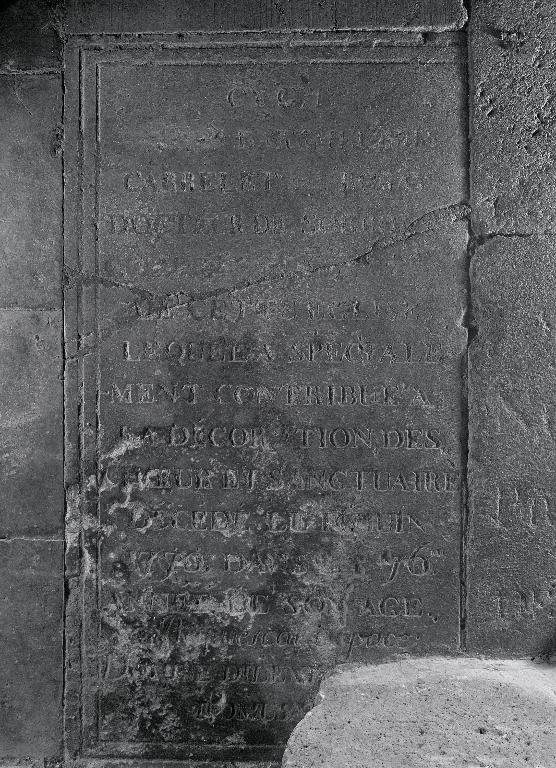

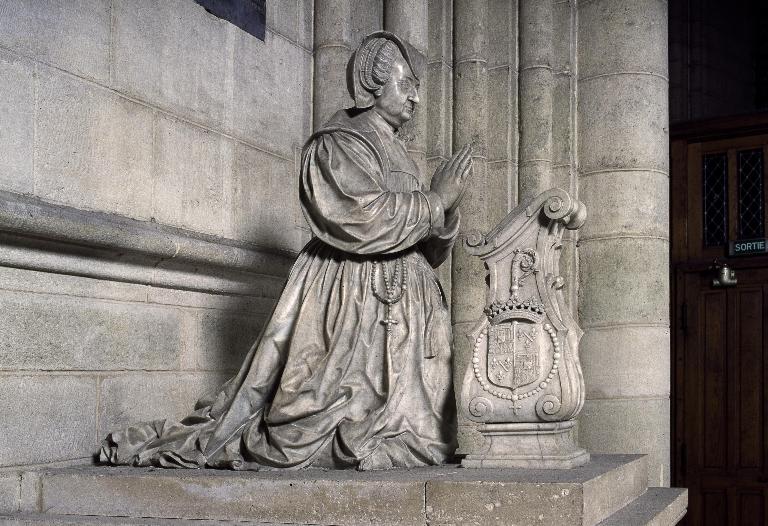

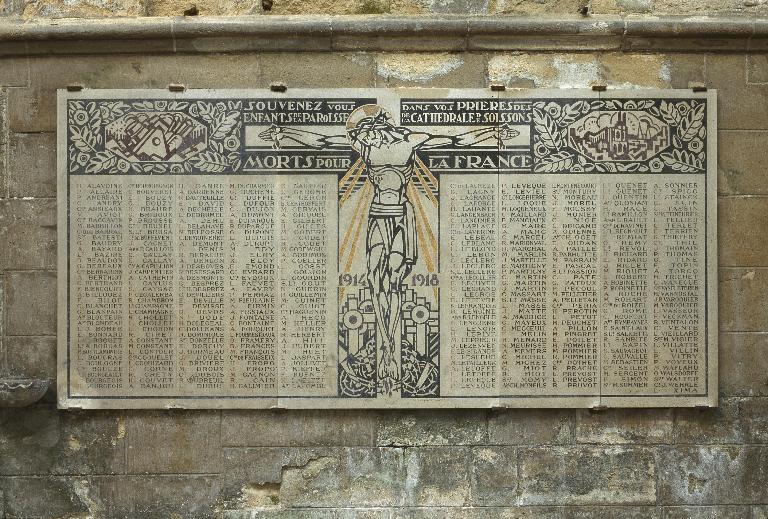

Contrairement à d’autres cathédrales picardes, comme Laon ou surtout Amiens, celle de Soissons a fort mal conservé les monuments funéraires et commémoratifs destinés à perpétuer le souvenir des prélats qui s’y sont succédé, des chanoines chargés de hautes dignités, des chapelains et autres serviteurs de l’Église, aussi pieux et cultivés que généreux, qui ont participé à la vie spirituelle et temporelle de l’évêché de Soissons. De même, à quelques rares exceptions près - telle la dalle de la seconde moitié du 14e siècle gravée au nom de la famille de Conflans dans la seconde chapelle sud de la nef - il ne subsiste rien in situ des tombeaux des quelques nobles et puissants laïcs qui avaient élu cette cathédrale comme lieu de sépulture.Plus qu’au saccage effectué en 1567 et 1568 par les Huguenots, il faut en premier lieu attribuer ces disparitions à l’action du collège canonial qui renouvela, de 1767 à 1774, l’aménagement et le décor du chœur, du sanctuaire, du déambulatoire et de ses chapelles. Les dalles funéraires, que le temps avait brisées ou privées de leurs incrustations de marbre et de cuivre, furent toutes relevées et servirent alors à repaver en 1768 les deux-tiers de la nef, tandis qu’un caveau réservé à la sépulture des évêques était aménagé sous le chœur, en face d’une chapelle destinée à recevoir leurs épitaphes ou mausolées. Le projet de faire creuser dans la nef un caveau comparable à l’intention des chanoines ne fut jamais réalisé.À la différence de quelques églises, collégiales (telle celle de Saint-Quentin) ou abbatiales (comme celles de Notre-Dame de Soissons ou encore de Longpont), le patrimoine funéraire de la cathédrale de Soissons ne paraît pas avoir suscité l’intérêt d’épigraphistes ou constitué le sujet de relevés graphiques avant la fin de l’Ancien Régime. Les histoires de la ville ou du diocèse de Soissons rédigées avant cette période renferment néanmoins quelques informations sur la sépulture des défunts les plus prestigieux. Les évêques sont le plus souvent inhumés dans le sanctuaire, à proximité du maître-autel ou de la chaire épiscopale, ou à l’occasion dans le chœur, tel le généreux Jean Milet mort en 1503. Ils peuvent également reposer devant des autels de la cathédrale, comme Josselin de Vierzy, placé en 1152 sous une tombe de bronze devant l’autel Saint-Pierre, ou Nivelon de Quierzy, enterré après 1207 sous une tombe de marbre noir, dans la chapelle du croisillon sud du transept édifiée à ses dépens, nous dit le chanoine Cabaret. Si les monuments qui recouvrent les fosses paraissent avoir pris le plus souvent la forme d’une dalle funéraire, ou peut-être parfois celle d’un gisant de bronze, ils peuvent avoir adopté un aspect plus monumental au fil des siècles, tel le « mausolée » de Simon Legras (mort en 1656) qui comportait son portrait et son éloge. La plaque de marbre qui arbore l’épitaphe louangeuse de Charles de Bourlon (mort en 1685), installée depuis le 18e siècle dans la quatrième chapelle nord du chœur, provient probablement d’un monument comparable. L’honneur d’une sépulture à proximité du maître-autel n’a été partagé qu’avec des laïcs de la plus haute noblesse, comme Charles de Lorraine, duc de Mayenne, et son épouse Henriette de Savoie, morts en 1611 à quelques jours d’intervalle et dont les corps furent couchés dans un même tombeau. En revanche, le chapitre semble avoir été plus tolérant pour une inhumation dans le chœur, autorisant vers la fin du 14e siècle l’archidiacre Bertrand de Volle à être enseveli devant sa stalle - en considération de ses libéralités, il est vrai.En l’absence de registres de sépultures ou de registres de délibérations capitulaires, il n’est pas possible de développer cette réflexion en ce qui concerne la majeure partie du clergé de la cathédrale, ni de savoir par exemple à qui était destiné le cimetière situé au nord de la nef et correspondant vraisemblablement au préau du cloître. Peut-être ce dernier accueillait-il les corps des membres de la « paroisse des Fonts », implantée à l’intérieur de la cathédrale à un endroit mal défini qui pourrait être le bras sud du transept ?L’impact non négligeable de la Révolution sur ce patrimoine funéraire n’est plus perceptible aujourd’hui que par le bûchement des titres nobiliaires et dignités religieuses inclus dans le texte des épitaphes. Pourtant, c’est surtout à la longue restauration du monument, menée dans la seconde moitié du 19e siècle, puis à la reconstruction partielle de la cathédrale après la Première Guerre mondiale qu’il faut attribuer le renouvellement du dallage et la disparition, le déplacement ou le fractionnement d’un grand nombre de dalles qu’un voyageur érudit, comme le baron de Guilhermy, avait encore pu décrire vers le milieu du 19e siècle. En dépit de ces graves atteintes - que la Société historique locale a toujours essayé de freiner -, quelques pierres tombales, souvent fort usées et fragmentaires, se remarquent encore à l’entrée de l’édifice, dans le bas-côté sud de la nef et dans le transept, les deux plus remarquables ayant été dressées contre une paroi. Cet ensemble, datable du 13e au 18e siècle, respecte l’évolution générale de l’art funéraire. Jusqu’au milieu du 17e siècle, une grande dalle, d’abord trapézoïdale (13e siècle), puis rectangulaire, est ornée de l’effigie gravée du défunt, sous un arc richement décoré qui symbolise la porte du Paradis ou de la Jérusalem Céleste. L’épitaphe, transcrite en lettres gothiques jusqu’au 16e siècle, puis en lettres romaines par la suite, court à la périphérie de la pierre, interrompue aux angles par la représentation des quatre symboles évangéliques. À dater du 17e siècle, la dalle devient dimensionnée à la longueur de l’épitaphe gravée sur son champ. Quand il existe, le décor consiste souvent en un écu armorié ou quelques symboles funéraires (larmes, ossements).L’amenuisement forcé de ce patrimoine au cours des deux derniers siècles a toutefois été compensé par l’installation à la cathédrale de deux priants sauvés du vandalisme révolutionnaire, de l’effigie sculptée de Monseigneur de Simony, prélat vénéré, puis de plaques commémorant, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les deuils de la paroisse et la résurrection progressive et obstinée de la première église du diocèse.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

classé au titre immeuble

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier avec sous-dossier

Partie constituante

Monument funéraire ; dalle funéraire ; monument funéraire ; monument funéraire ; plaque commémorative ; dalle funéraire ; dalle funéraire ; monument funéraire ; tableau commémoratif des morts ; monument funéraire ; dalle funéraire ; plaque commémorative ; dalle funéraire ; monument funéraire ; tableau commémoratif des morts ; monument ; dalle funéraire ; dalle funéraire

Références des parties constituantes étudiées

IM02002759 ; IM02002766 ; IM02002757 ; IM02002755 ; IM02005301 ; IM02002761 ; IM02002764 ; IM02002760 ; IM02002754 ; IM02002756 ; IM02005306 ; IM02005305 ; IM02002762 ; IM02002758 ; IM02002753 ; IM02005303 ; IM02005304 ; IM02002763

Partie constituante non étudiée

Dalle funéraire

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Date de rédaction de la notice

2004