Minoterie appelée Grands Moulins de Pantin

Désignation

Dénomination de l'édifice

Minoterie

Appellation d'usage

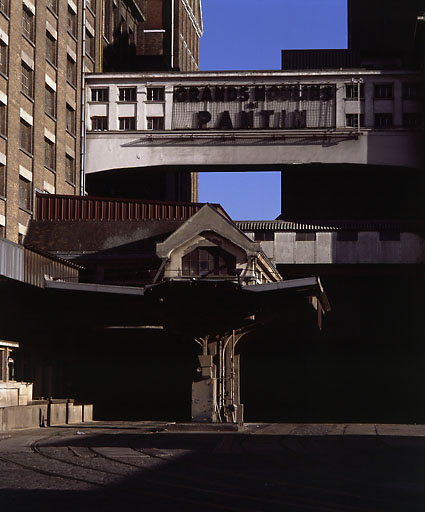

Grands Moulins de Pantin

Titre courant

Minoterie appelée Grands Moulins de Pantin

Localisation

Localisation

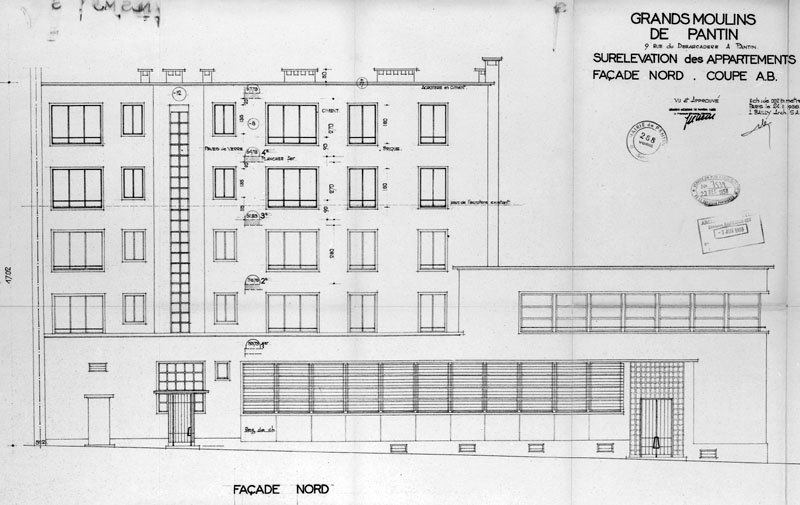

Île-de-France ; Seine-Saint-Denis (93) ; Pantin ; 9 rue du Débarcadère

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Pantin

Canton

Pantin-Est

Adresse de l'édifice

Débarcadère (rue du) 9

Références cadastrales

1981 O 45, 48

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

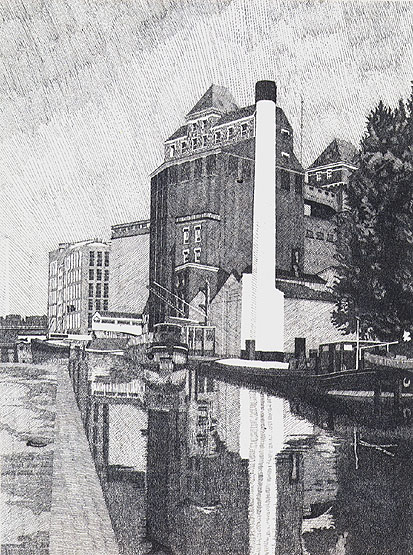

Canal de l'Ourcq

Partie constituante non étudiée

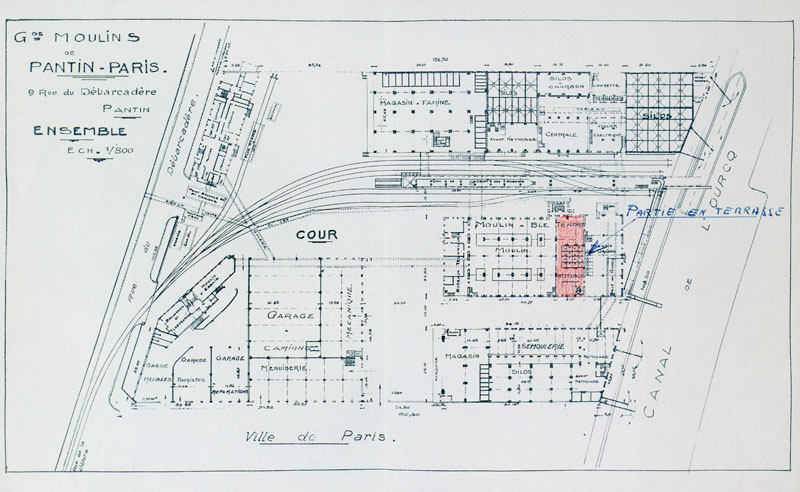

Bâtiment administratif d'entreprise ; laboratoire ; fournil ; atelier de réparation ; garage ; pont-bascule ; poste de chargement ; atelier de fabrication ; passerelle ; silo ; centrale thermique ; pièce de stockage du combustible ; château d'eau ; cour ; voie ferrée

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

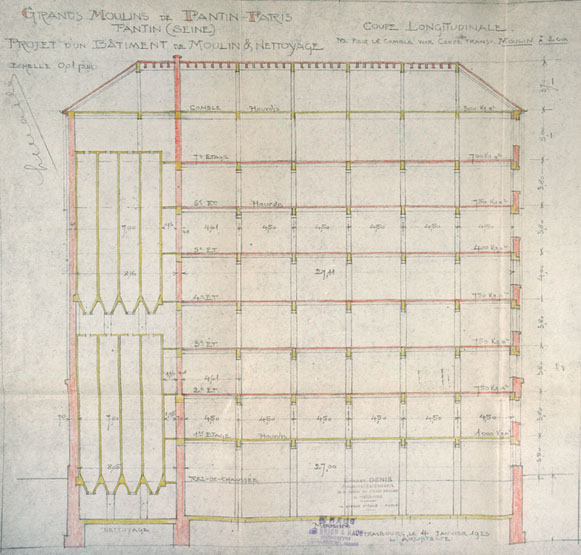

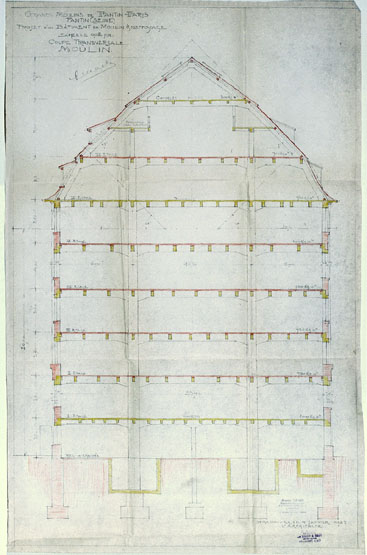

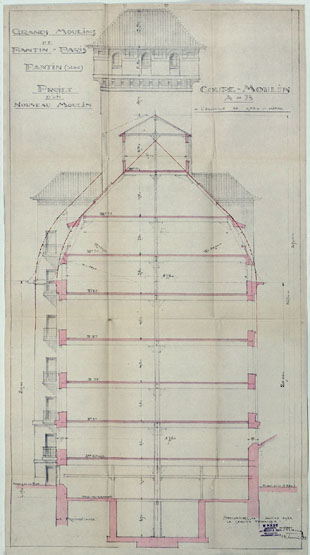

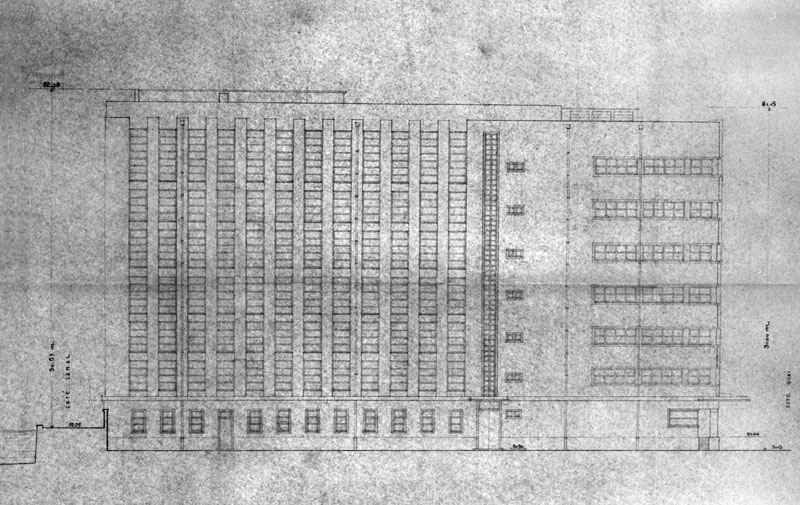

1923 ; 1924 ; 1927 ; 1930 ; 1933 ; 1945 ; 1952 ; 1958 ; 1961 ; 1969 ; 1980

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

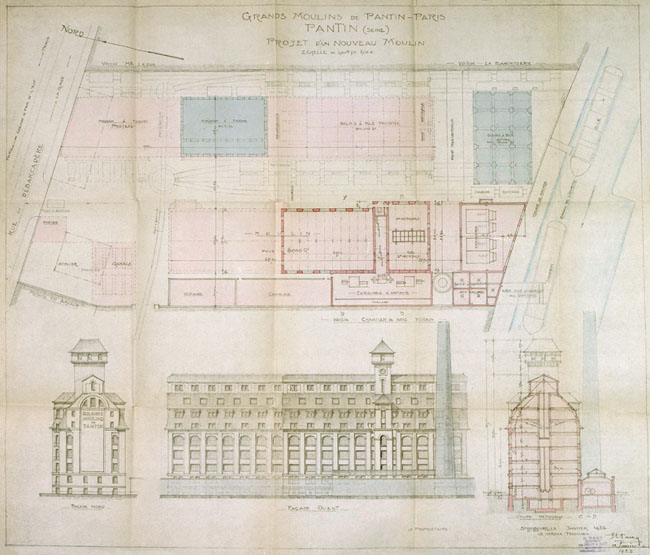

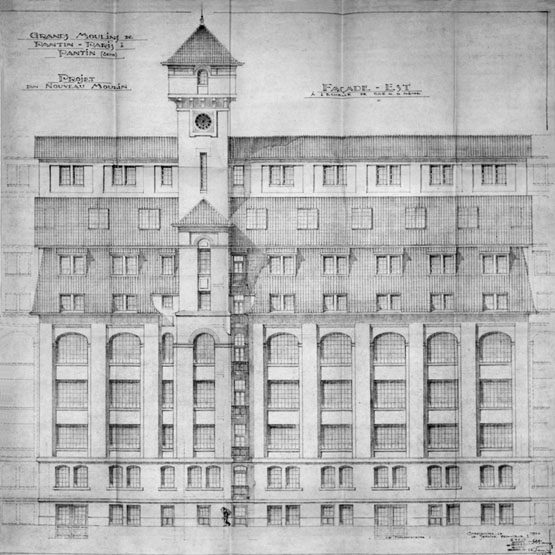

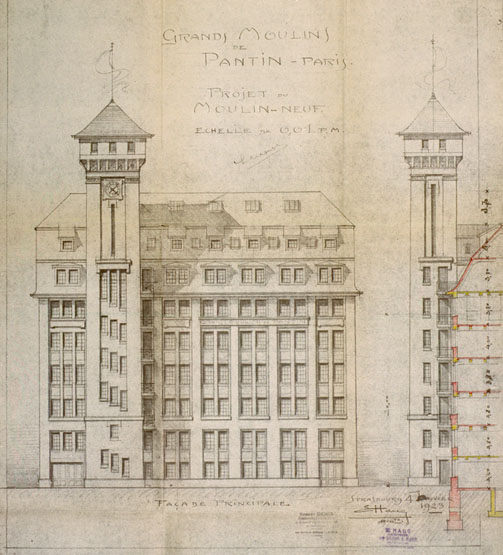

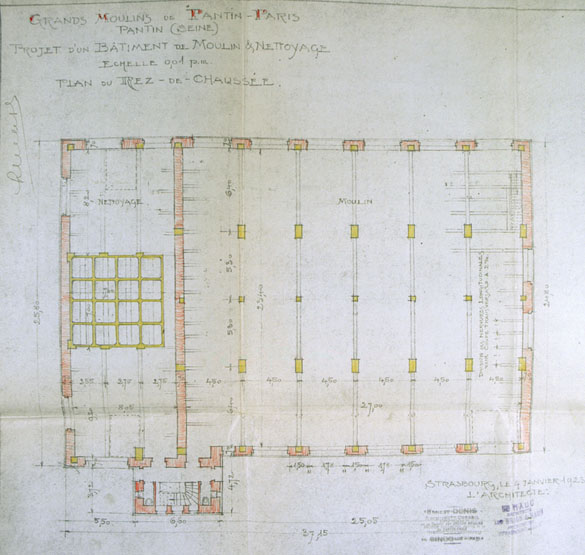

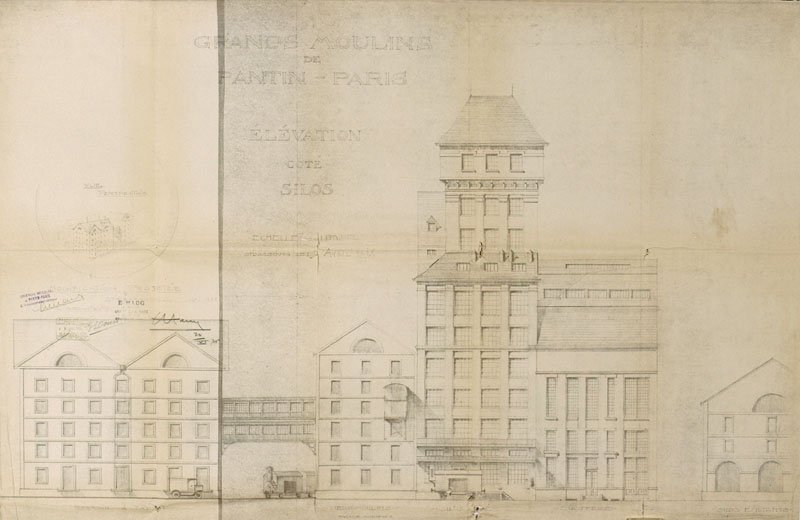

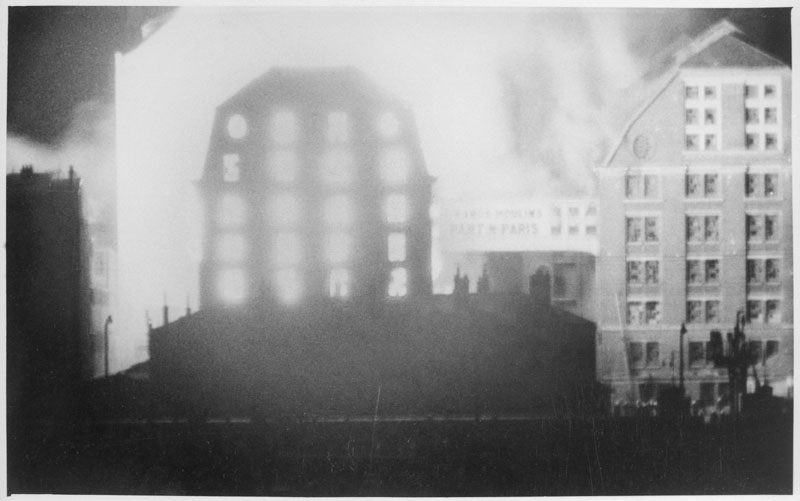

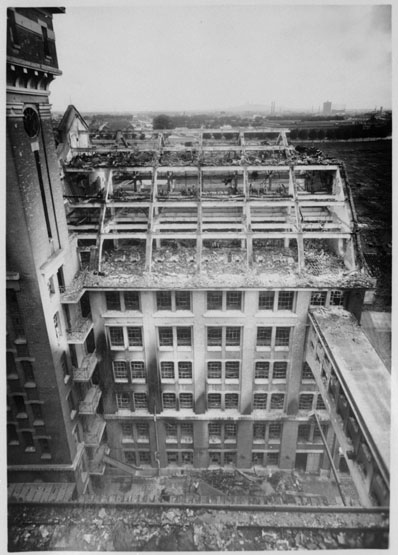

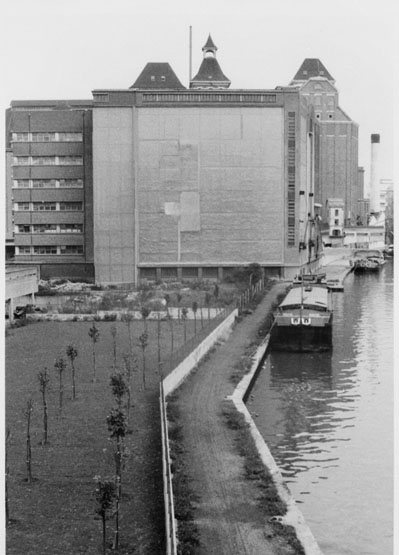

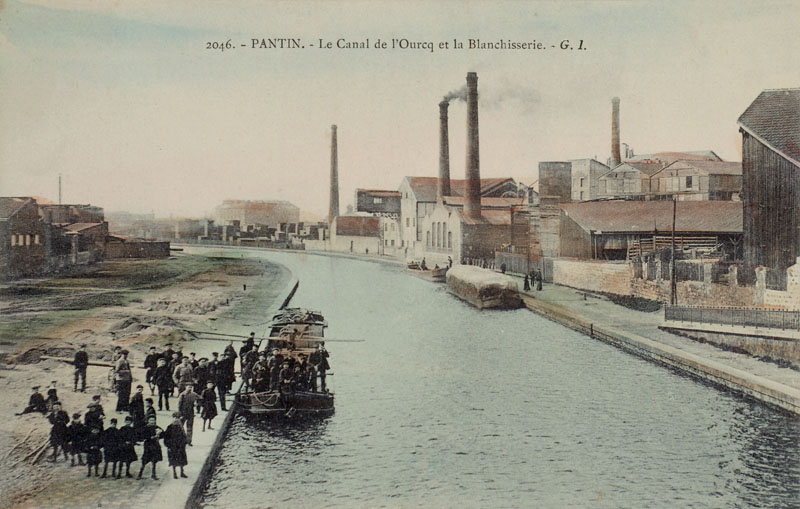

Description historique

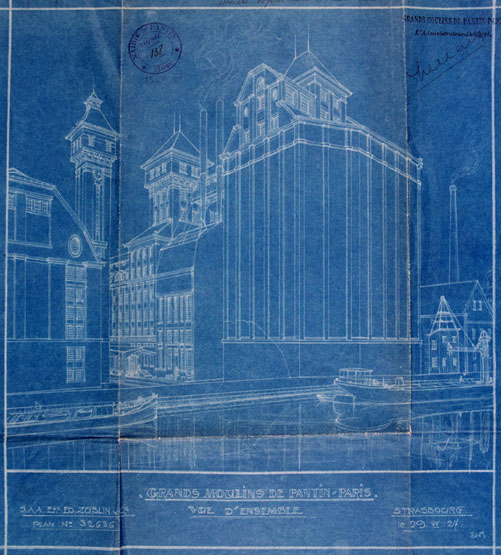

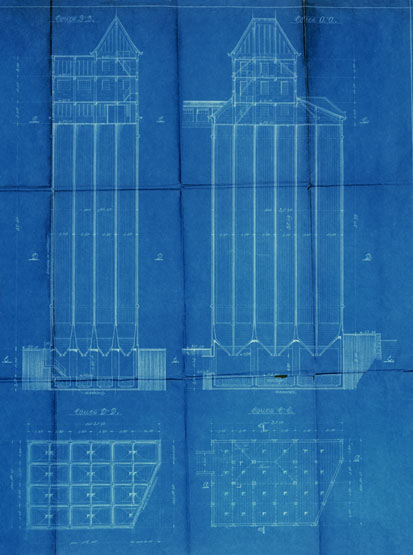

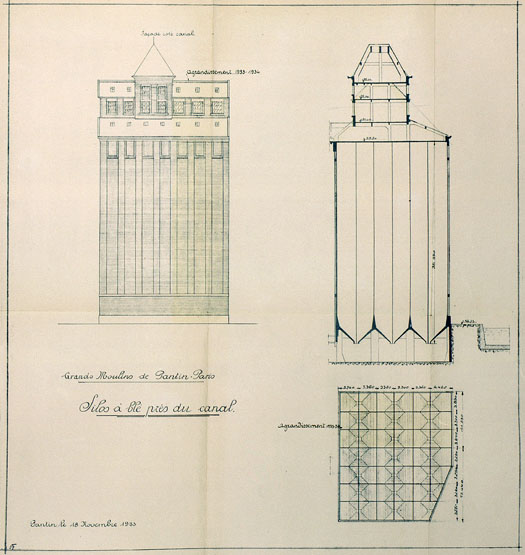

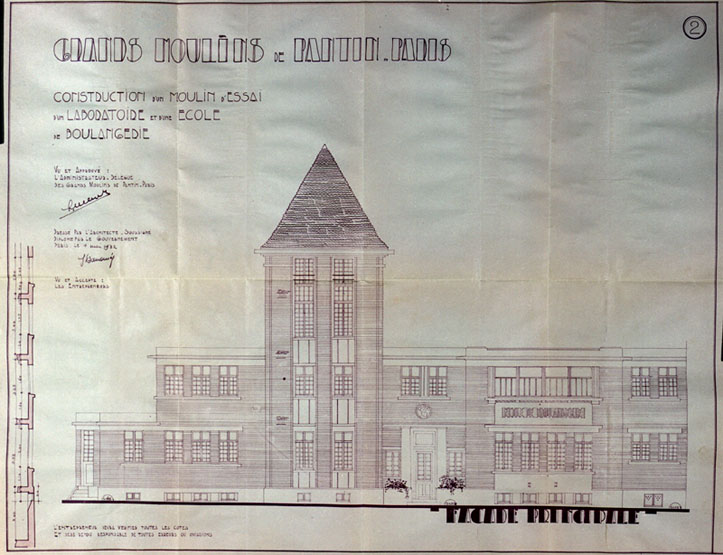

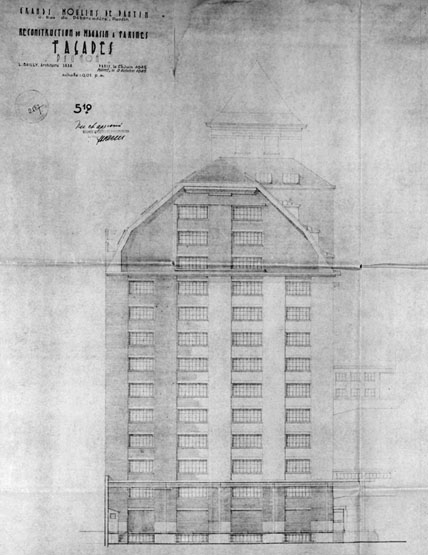

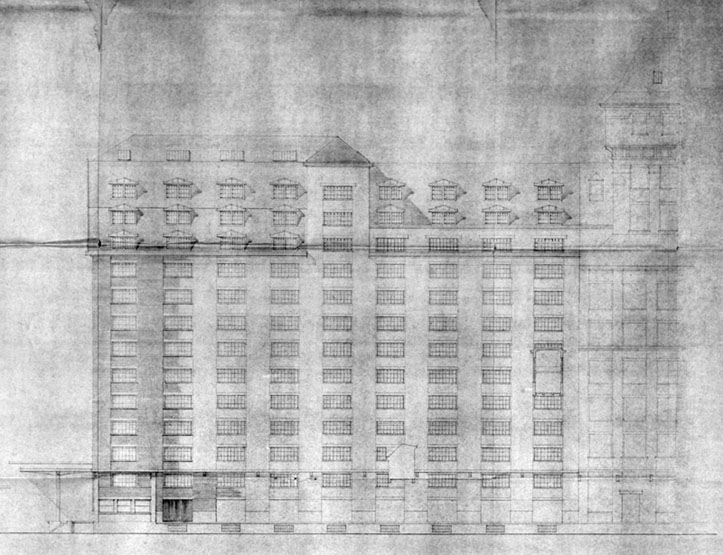

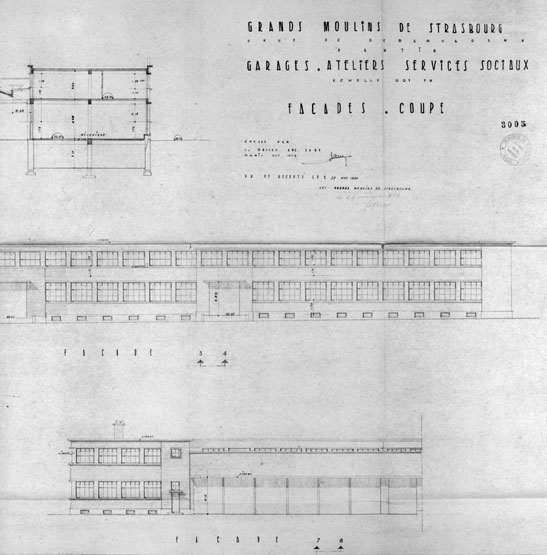

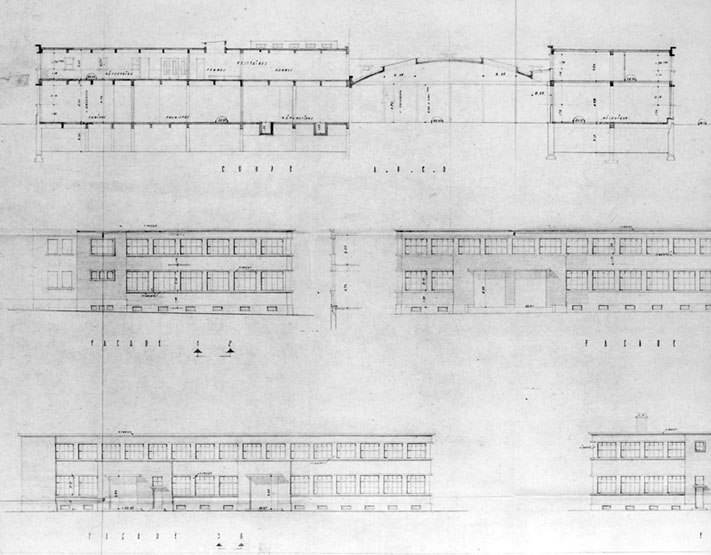

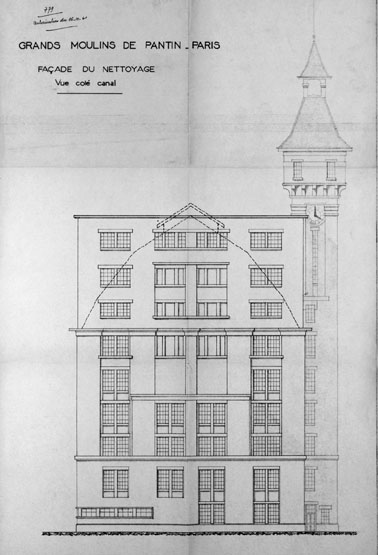

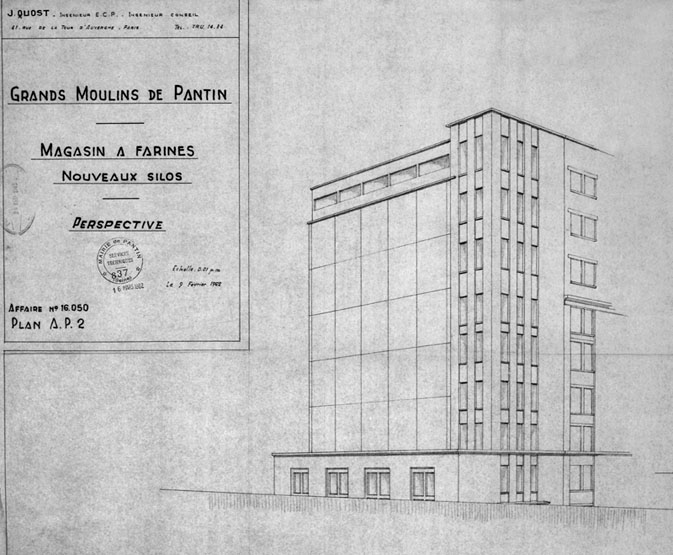

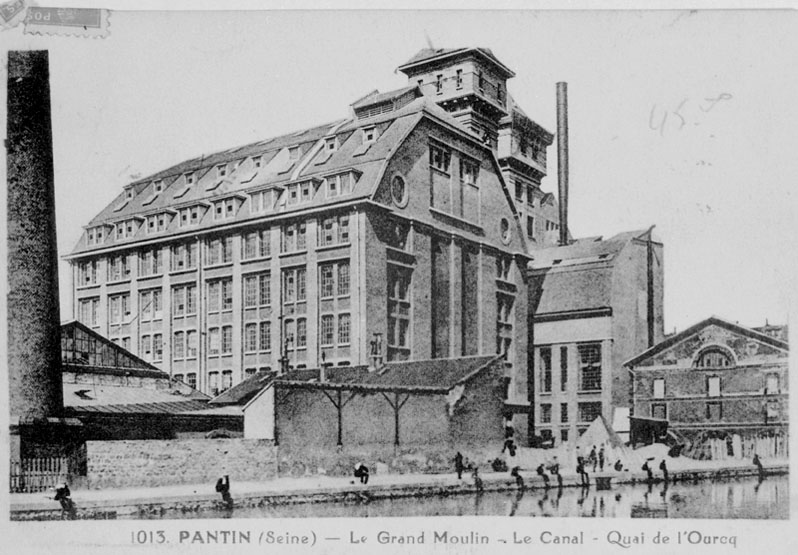

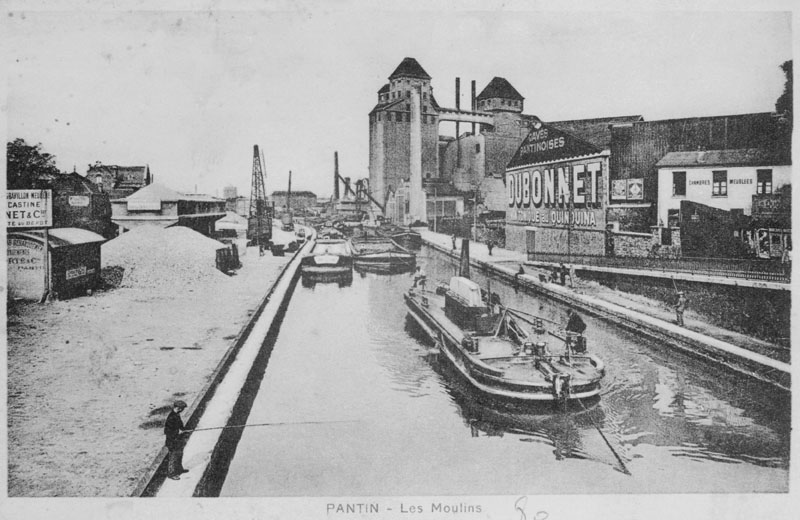

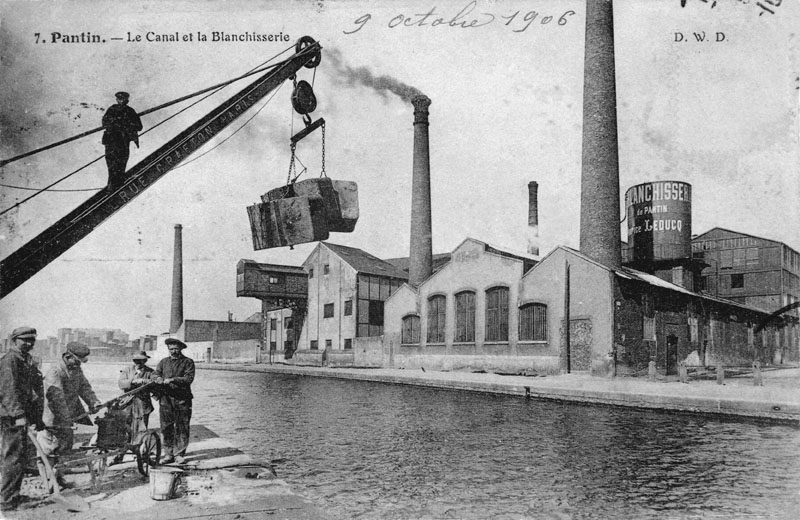

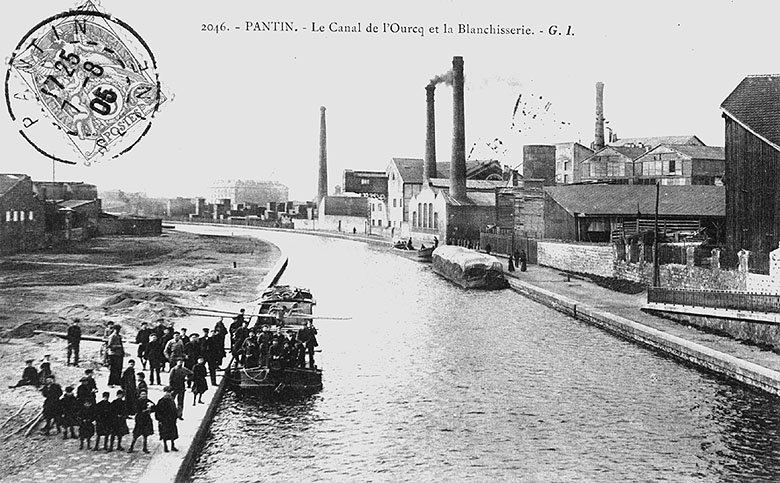

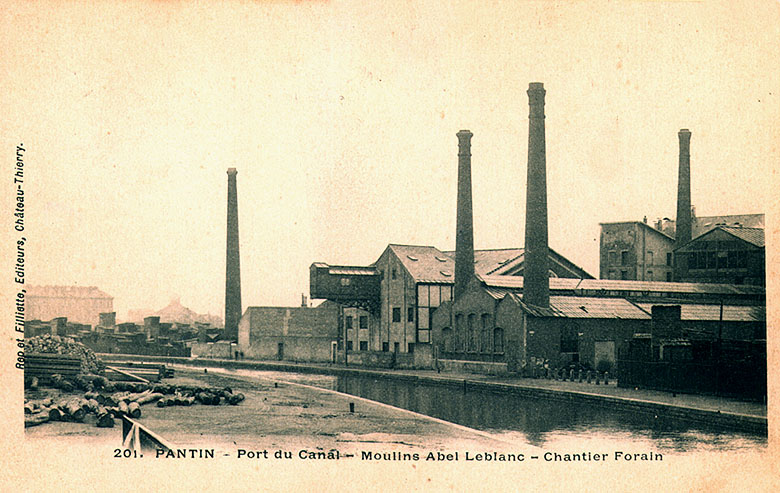

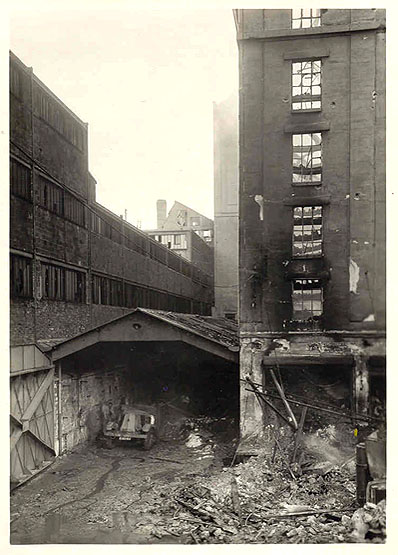

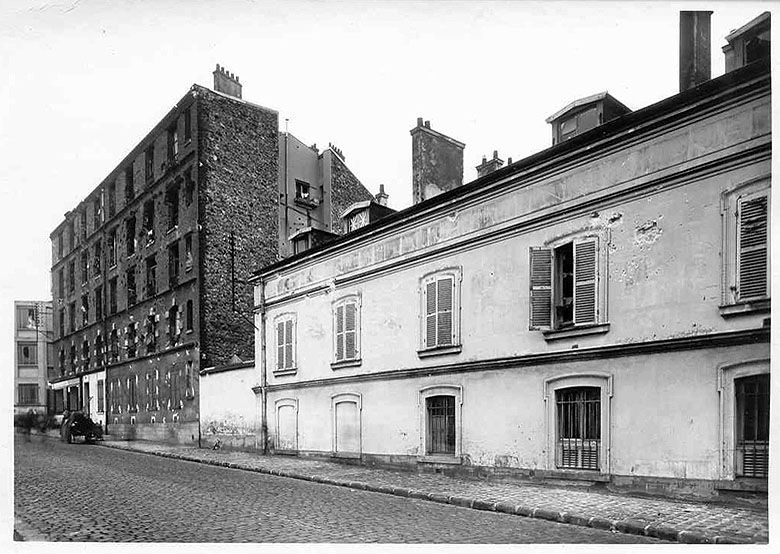

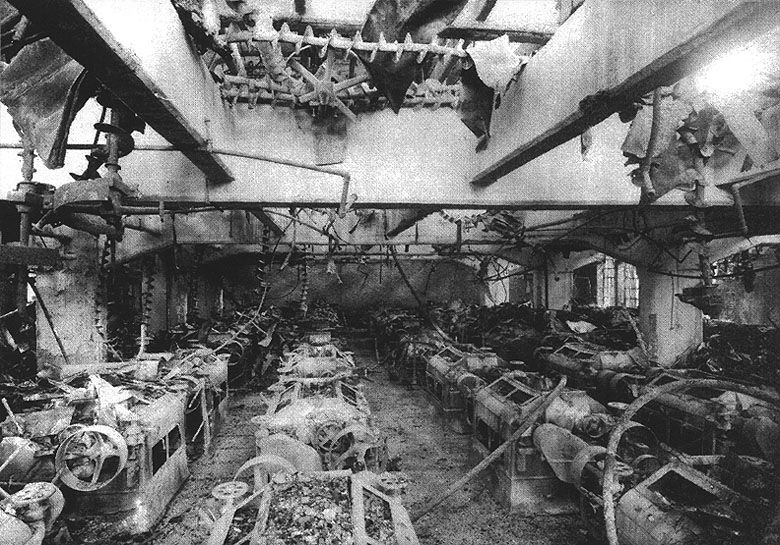

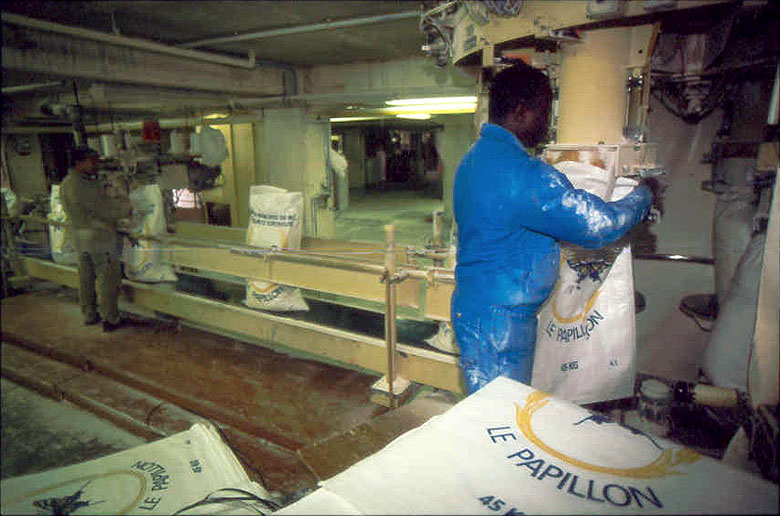

Abel Stanislas Leblanc, minotier de la Brie, s'intéresse au pain des Parisiens : pionnier de la mécanisation, le notable de Mouroux fait construire en 1882, au seuil de la capitale, entre le canal de l'Ourcq et les voies du chemin de fer de l'est, un moulin équipé de 24 meules. A sa mort, en 1883, son fils Abel Désiré Leblanc crée avec le meunier Duval la société des Moulins de Pantin et choisit d'adopter, dès 1884, le procédé de la mouture hongroise. En 1915, à la mort d'Abel D. Leblanc, les Grands Moulins de Pantin assurent une production de 600 qx/j et se placent au 7e rang pour l'approvisionnement de la capitale (1er rang, Corbeil, 8000 qx/j). La construction de l'actuelle minoterie s'explique en grande partie par le contexte de l'après-guerre : la stagnation de la production céréalière française, la lenteur de sa mécanisation, la croissance de la demande urbaine et par suite la cherté des grains encouragent la concentration de l'activité meunière. Après divers legs et achats, l'un des principaux acteurs de cette évolution, la société anonyme de Strasbourg - Port du Rhin (propriétaire des Grands Moulins de Strasbourg) fonde en 1921 la société des Grands Moulins de Pantin-Paris dont elle devient actionnaire majoritaire. D'où le choix de l'architecte strasbourgeois Eugène Haug, successeur de Paul Friesé sur le chantier des Grands Moulins de Corbeil. La construction débute en 1923 par le moulin, suivi en 1924-1926 par un silo à grains de 10000 qx. Le cabinet Ed. Zublin conçoit en 1927 les quatre premières travées du silo à grains "canal" (70000 qx) , augmenté de trois travées en 1933-1934, ce qui porte la capacité de stockage à 130000 qx pour une production de 5000 qx/j. La chaufferie, élevée entre 1924 et 1926, est équipée d'une chaudière de type Babcock et Wilcox (étudiée : IM93000280) , et flanquée d'un silo à charbon d'une capacité de 1200 tonnes. L'ensemble est complété par la construction du quai (1930) et de la "boulangerie" (fournil ou moulin d'essai, 1933). Après l'incendie du 19 août 1944, provoqué par un tir de D.C.A. allemande sur une barge chargée de mines, l'ancien magasin à farine est arasé. Sa reconstruction, entre 1945 et 1948, est confiée à l'architecte Léon Bailly. Le moulin, la chaufferie, les silos "préparation mouture" et les silos "canal", dont la structure porteuse n'est pas atteinte, sont restaurés. Léon Bailly conçoit encore la semoulerie (1952) , les ateliers et garages, le laboratoire et les nouveaux bureaux (1958-1960, avec Alain Bailly). Au cours des années 1960, l'architecte J. Quost réalise de nouveaux silos à blé (dit "silo Danton", 1961) , à semoule, à farine, et à issues (1969). De 6000 qx/j en 1948, le moulin atteint une production de 15 000 qx/j en 1981, employant jusqu'à 200 ouvriers. Entre 1970 et 1990, les Grands Moulins de Pantin, contraints d'accroître leur productivité face à la concurrence des coopératives sur les marchés à l'exportation, et menacés par la diminution de la consommation de pain en France, s'engagent dans la boulangerie industrielle (marque "Baguépi") , automatisent la production, et réduisent leurs effectifs. En 1980, François Mathieu procède à l'extension du magasin (silos). La semoulerie est fermée en 1985. Racheté par le groupe Soufflet en 1996, l'établissement cesse son activité de meunerie en juin 2001, puis son activité d'ensachage en mars 2004 : les moyens de production sont concentrés sur le site de Corbeil. Vendu au cours de l'été 2004 à un promoteur immobilier, l'ensemble doit être, après démolitions partielles, converti en immeubles de bureaux par le cabinet d'architectes Reichen et Robert.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Béton armé ; brique

Matériaux de la couverture

Tuile plate mécanique ; cuivre en couverture ; ciment en couverture

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; 9 étages carrés ; 3 étages de comble

Typologie du couvrement

Charpente en béton armé apparente

Typologie de couverture

Terrasse ; toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; croupe ; demi-croupe

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Ascenseur ; monte-charge ; escalier intérieur ; escalier tournant ; escalier hors-oeuvre ; toboggan de manutention

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie thermique ; énergie électrique

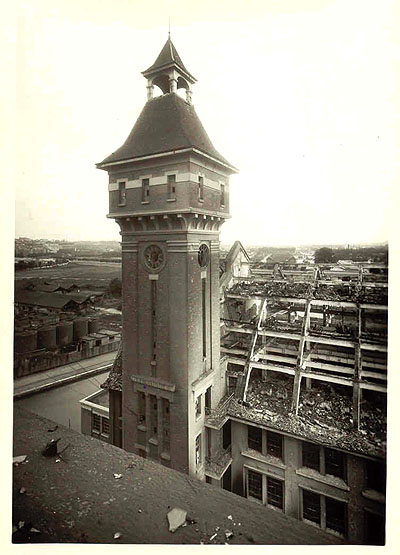

Commentaire descriptif de l'édifice

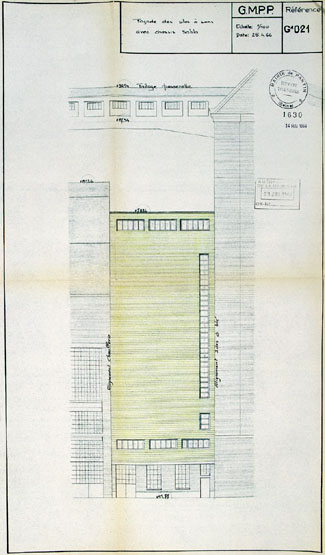

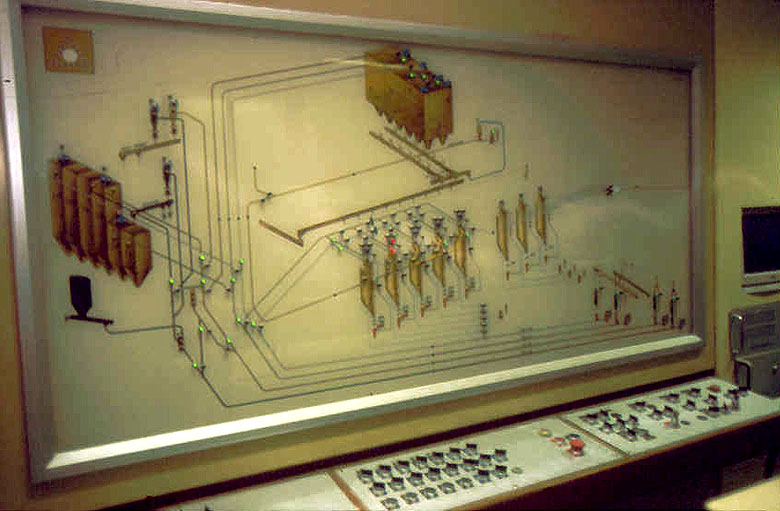

Etablissement desservi par voie navigable, embranchement ferroviaire et voie particulière. Les bâtiments de production et de stockage, disposés au sud et à l'est de la cour centrale, suggèrent, par leur élévation, la circulation verticale des hommes et des produits : une architecture " parlante ", dont les passerelles de liaison horizontale assure la cohérence et la lisibilité. Le blé, acheminé par le canal, la route ou le rail, est stocké dans le silo " canal ". Zublin conçoit un édifice en béton armé paré de brique, composé de sept travées de stockage vertical surmonté d'un étage carré et coiffé d'un toit à croupes culminant à 52, 69 m ; le vocabulaire d'inspiration militaire est préféré au principe nouveau de la cellule cylindrique apparente. Lieu de stockage plus récent (1961) , le silo " Danton ", approvisionné par la route, présente une structure en béton armé (masquant également les cellules) surmontée d'un toit terrasse ; il est relié au site principal de l'usine par un système souterrain de bandes transporteuses. Depuis le silo " canal ", le blé emprunte une passerelle couverte en béton armé surplombant la chaufferie et rejoint, pour y subir l'avant-nettoyage, le " silo préparation mouture " (premier silo conçu par Eugène Haug). L'élancement vertical de ce silo-forteresse en béton armé paré de brique, haut de 34, 39 m, est accentué par la présence, en son sommet, d'une tour coiffée d'un toit à croupes. Un système souterrain de bandes transporteuses le relie au moulin. Retenant le parti de l'architecture régionale alsacienne, le moulin d'Eugène Haug (en béton armé paré de brique, à cinq étages carrés) , présente trois étages de combles couverts d'un toit à pans brisés et demi-croupe. La tour carrée de 47 m, portant une horloge sur chacune de ses faces, abrite un escalier tournant et, en son sommet, un château-d'eau ; elle est couverte d'un toit en pavillon à pans brisés surmonté d'un clocher dressé sur quatre arcs en plein cintre. Séparé verticalement en deux tranches de production - l'une affectée au nettoyage, l'autre à la meunerie - le moulin conserve notamment, outre des machines destinées à être vendues (étudiées) , un remarquable système d'élévateurs à godets réalisés par les services menuiserie et mécanique de l'entreprise (étudié). Ce bâtiment central est relié au magasin à farine par une passerelle couverte en béton armé portant l'inscription " Grands Moulins de Pantin ". Elevé après l'incendie de 1944, ce nouveau magasin reprend le vocabulaire architectural du moulin : béton armé paré de brique, neuf étages carrés, trois de combles, toit à pans brisés. Il conserve trois toboggans métalliques de manutention hélicoïdaux (encore en place) , dont l'un, remarquable, est à double hélice. La lecture du process et des bâtiments s'achève avec le chargement des produits : les sacs sont expédiés par wagons et camions ou empruntent la galerie surmontant le quai de déchargement pour rejoindre le canal. A l'écart, la semoulerie construite en béton armé et parement de brique, comprenant cinq étages carrés couverts d'un toit-terrasse, présente une succession de larges baies horizontales inspirées de l'architecture industrielle américaine du début du XXe siècle. Les garages et ateliers, en rez-de-chaussée, sont construits en béton armé paré de brique. Le bâtiment administratif d'entreprise, de mêmes matériaux, est à trois étages carrés couverts d'un toit-terrasse. Enfin, la " boulangerie ", construite parallèlement aux voies de chemin de fer et marquant ainsi l'entrée du site, offre un corps central à trois étages carrés coiffé d'une corniche en béton et d'un toit-terrasse ; la façade en parement de brique, dissimulant une structure en béton armé, porte le monogramme " GMPP " (Grands Moulins de Pantin-Paris).

État de conservation (normalisé)

Menacé

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM93000255 ; IM93000257 ; IM93000259 ; IM93000263 ; IM93000251 ; IM93000262 ; IM93000275 ; IM93000278 ; IM93000252 ; IM93000260 ; IM93000265 ; IM93000279 ; IM93000256 ; IM93000276 ; IM93000270 ; IM93000273 ; IM93000277 ; IM93000269 ; IM93000266 ; IM93000258 ; IM93000271 ; IM93000254 ; IM93000264 ; IM93000267 ; IM93000253 ; IM93000261 ; IM93000280 ; IM93000272 ; IM93000268

Eléments remarquables dans l'édifice

Machine énergétique (étudiée dans la base Palissy)

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2001

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2001 ; 2004

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Boulmer Catherine ; Pierrot Nicolas

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel