ensemble de la statuaire de grande taille

Désignation

Dénomination de l'objet

Statue

Titre courant

Ensemble de la statuaire de grande taille

Localisation

Localisation

Occitanie ; 81 ; Albi ; Sainte-Cécile (place) ; cathédrale Sainte-Cécile

Numéro INSEE de la commune

81004

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Tarn

Canton

Albi

Adresse de l'édifice

Sainte-Cécile (place)

Nom de l'édifice

Cathédrale Sainte-Cécile

Référence Mérimée de l'édifice

IA81000300

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Description

Catégorie technique

Sculpture

Matériaux et techniques d'interventions

Calcaire : peint, polychrome

Description matérielle

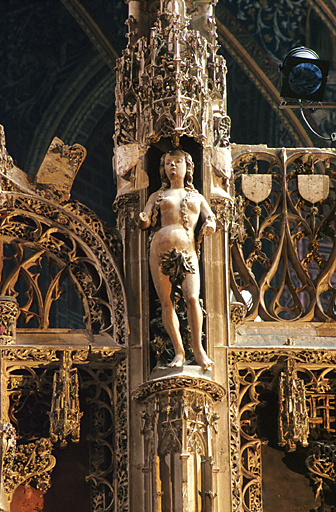

Parmi les statues meublent le chœur d'Albi, cinquante sont de grande taille (entre 130 et 145 cm). Ces figures se répartissent comme suit : deux personnages historiques (Charlemagne et Constantin) qui dominent les portes latérales nord et sud de la clôture, Adam et Eve qui sont les seules oeuvres de grande dimension à avoir subsisté sur la face antérieure du jubé, huit anges (quatre à l'est, de part et d'autre de la clôture du choeur et quatre au revers du jubé. Trente-cinq statues appartiennent à l'Ancien Testament. Seize figures (en comptant la vierge de l'Annonciation) illustrent le Nouveau Testament.

Indexation iconographique normalisée

Ange ; prophète ; Charlemagne ; Constantin ; Adam ; Eve

Description de l'iconographie

Nous avons réussi à isoler trois grands ensembles dans la grande statuaire. Un premier groupe composé de la Vierge de l'Annonciation, d'Eve et de Josias présentent un visage très allongé avec un front bien dégagé et légèrement bombé. Les yeux mi-clos sont bien dessinés et soulignés par un faible sillon sous la paupière inférieure. Le nez rectiligne domine une bouche bien dessinée au dessus d'un menton rebondi et d'un cou un peu gras. Les sourcils sont peints et presque horizontaux. Tous présentent un déhanchement important et avancent un genou qui décrit un renflement au niveau du costume. Ce dernier est ample et enveloppe le personnage. A l'exception de la Vierge de l'Annonciation dont le manteau tombe verticalement et d'Eve qui est nue, Josias relève un pan de son vêtement sous son bras gauche proposant ainsi un beau drapé avec des plis en V concentrés le long de leur jambe droite. Les vêtements s'ornent de franges et d'accessoires (broches, nœuds flochés). Cette disposition vestimentaire permet de relier à ce groupe Jonas et les deux prophètes non identifiés sur la flanc nord du déambulatoire, Nahum et Adam. Les costumes présentent des draperies aux plis multiples, des coiffes importantes et des accessoires similaires : le bijou ornant les couvre-chefs de Jonas et de l'inconnu n°2 sont les mêmes, les boutons en forme de fleurs qui maintiennent le manteau de l'inconnu n°1 sont identiques à ceux de Jonas. On retrouve les franges mais surtout on remarque chez ces personnages des caractéristiques physiques assez proches des précédents. Ils ont tous un visage allongé, un nez rectiligne, des sourcils peints presque horizontaux et leurs chevelures ondulent sans crochets. Plusieurs voient leur majeur s'allonger entre l'index et l'annulaire replié (Jonas, la Vierge, Adam). Ainsi au sein de ce groupe peut-on assez nettement identifier deux mains différentes qui ont cependant exclusivement travaillé sur le jubé et les travées les plus occidentales de la clôture.£Contrairement à l'ensemble précédent, il semble que l'on puisse attribuer l'exécution des statues de Judith, Esther Jean et Habacuc à un seul et même artiste. Ces personnages présentent un visage beaucoup plus large que les précédents. Les hommes n'ont aucune pilosité et montrent ainsi comme les femmes un beau menton saillant dominé par une bouche aux lèvres fortement ourlées. Le front très dégagé ne porte aucune ride et les sourcils sont à peine dessinés à l'aide d'un pinceau fin. Les yeux en amande très étirée sont mi-clos et soulignés par un sillon tarsal assez nettement creusé. Ces personnages sont blonds et trois d'entre eux portent des costumes contemporains très précis. Les femmes sont somptueusement vêtues : coiffe à templettes pour Judith, surcot brodé et orné de gemmes pour Esther, pèlerine cousue de cuir et chaperon à flots d'étoffe pour Habacuc. Leurs vêtements sont enrichis d'une belle polychromie imitant les brocarts avec des motifs caractéristiques des productions italiennes de la fin du Moyen Age. Les drapés complexes se ressemblent. Jean et Habacuc ont tous deux relevé un pan de leur manteau sur leur bras droit présentant ainsi latéralement une superposition de plis en V assez profonds. Le manteau dans lequel ces personnages se drapent laisse cependant très largement voir la longue robe que porte chaque statue. Judith et Esther ont une attitude identique. Leur ventre proéminent et leur déhanché imprime au drapé plutôt ample un plissé particulier. De même leurs bras très longs descendent au dessous de la taille. Elles portent des chaussures similaires avec une bande de cuir sur le dessus et se caractérisent par des mains d'une exceptionnelle finesse dont le majeur est particulièrement allongé. Si la qualité de ces quatre grandes statues laisse penser qu'elles ont intégralement été réalisées par un même artiste, leurs traits physiques se retrouvent dans le chœur des anges. En effet, les visages et les chevelures des angelots regroupés sous le groupe A présentent des caractéristiques très proches. Il est donc possible de penser que le maître d'atelier à qui l'on doit surtout les visages des anges s'est vu confier la réalisation des grandes sculptures décrites ci-dessus.£Douze statues présentent des caractéristiques similaires. Elles se cantonnent essentiellement sur les travées à claire-voie du flanc sud du chœur et sur la travée d'axe. Quelques œuvres isolées (Malachie, Jude, Esdras et le prophète anonyme n°3) semblent appartenir à ce groupe. Certains personnages de cet ensemble sont l'œuvre d'un maître de toute première grandeur qui est très probablement le chef d'un atelier important. Les effigies de Jérémie et de Jude sont sans aucun doute sorties de son ciseau. Elles présentent des visages presque identiques avec une peau parcheminée, de nombreuses rides dans le cou, des oreilles bien dessinées et un front plat strié de rides dominant des sourcils épais. Les mains sont d'une extraordinaire vérité avec un réseau de veines saillantes, des doigts magistralement travaillés avec des phalanges soigneusement dessinées et des proportions harmonieuses. Ces deux personnages ont d'ailleurs une attitude très proche ne laissant aucune ambiguïté sur leur parenté. Ce maître est également l'auteur du prophète Isaïe dont le canon et les proportions sont voisines de ceux de Jérémie mais dont le visage et les mains présentent les mêmes caractéristiques : orbites marquées, nez droit, peau parcheminée et veines saillantes. La virtuosité et la maîtrise dont fait preuve ce chef d'atelier lui permet de rendre à la perfection la texture des divers matériaux qui composent les costumes. Ceci est particulièrement flagrant pour Isaïe dont le cuir du manteau diffère de celui de sa bourse qui n'est pas taillée dans le même cuir que sa ceinture elle même différente de la peau de son bonnet. Sophonie qui présente une expressivité et une vie très importantes peut être considéré comme émanant de la même main.£Le prophète anonyme n°3 et Esdras portent la marque de cet artiste. Daniel, Michée et Osée également. Leurs visages et leurs mains sont particulièrement expressifs tandis que les drapés souples dessinent des profonds plis en U savamment disposés pour mettre en valeur la robe longue de laquelle émerge la pointe du pied. Tous ces personnages ont en outre l'extrémité de leurs manches retournée comme si le sculpteur souhaitait ainsi mieux présenter les mains qu'il a particulièrement soignées. On retrouve avec Michée et Daniel le soin apporté au traitement des divers matériaux qui composent le costume. Ainsi, l'ampleur du turban de Michée, les glands qui ornent la coiffe de Daniel et le vêtement complexe d'Osée sont autant de témoignages de l'habileté du sculpteur. Malachie qui prend place près de la porte latérale nord semble pouvoir être rattaché à cet ensemble. Il porte lui aussi un costume complexe où sont juxtaposés diverses matières et accessoires précis (boutons, bijoux sertis, ceint à boucles métalliques, cordons à glands...) mais surtout il porte comme la plupart des personnages de ce groupe un bonnet de cuir nettement visible sous sa coiffe. Siméon, Jacob et le prophète Zacharie sont issus du même atelier.£Le prêtre Zacharie présente un pilosité très différente des personnages mentionnés plus haut. Il porte en outre une ceinture à nœud floché, élément qui reste exceptionnel dans la statuaire de l'Ancien Testament. Le drapé de son costume est plus sage ce qui invite à le rattacher à la moitié des figures qui peuplent l'intérieur du sanctuaire . Non seulement on retrouve un nœud floché sur le costume de Jean-Baptiste mais le drapé sage du costume de Zacharie rejoint les manteaux sobres de Pierre ou Matthias. Les effigies de Paul, André et Jacques le Majeur semblent être dues à un même compagnon qui s'inspire de l'œuvre du maître tout en restant d'une qualité inférieure.£Un groupe de personnages présente des similitudes en ce qui concerne leur silhouette. La figure qui caractérise le mieux cet ensemble est celle de Baruch (IM81001065). Large dans sa partie inférieure, elle s'affine à partir de la taille jusqu'aux épaules qui sont particulièrement étroites. Le visage présente une belle pilosité et est coiffé d'un couvre-chef proéminent causant ainsi un élargissement de la silhouette du personnage dans sa partie supérieure. Josaphat Tobie et Salomon, Jonathas, Ezéchiel, Amos et David s'apparentent à cette série. Aggée, Abdias et Job situés sur le flanc sud la complètent. A l'intérieur du sanctuaire, Thomas, Barthélémy, Simon, Jacques le mineur et Mathieu semblent de la même veine. Les visages sont lisses, et les sourcils curvilignes. Un sillon vient parfois marquer la racine du nez tandis que les joues sont soulignées par deux sillons obliques naissant près des narines. La moustache suit ces sillons et la barbe souligne la base des joues. Les mains sont fines et les doigts allongés. Abdias, Job, Baruch, Barthélémy, David et Tobie ont un auriculaire et un majeur très longs et tendus tandis que les autres doigts sont repliés. Josaphat, Thomas, Ezéchiel et Salomon présentent un index allongé et tendus tandis que les autres doigts sont repliés. Les costumes sont riches et les drapés très souples. Ils cassent néanmoins autant que ceux du groupe précédent au contact du sol. Ezéchiel, Baruch et Tobie portent tous trois les mêmes bottes de cuir en patte d'ours. Jonathas, Salomon, Job, Abdias, Aggée et Amos sont chaussés de chaussures similaires mais le drapé qui les recouvre ne permet pas de savoir si ce sont des bottes. En revanche Josaphat et David voient le dessus de leurs chausses renforcé par une lanière de cuir comme cela se remarquait pour Esther et Judith.£La Vierge à l'Enfant n'appartient à aucune des familles considérées jusqu'ici. Son visage large ne peut en aucune manière être rapproché de celui des autres personnages féminins plus fins et plus allongés. Les mains sont plus grasses et il faut bien remarquer le caractère plutôt maladroit de l'enfant qu'elle tient dans ses bras.

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Personnalités liées à l'histoire de l'objet

Louis I d'Amboise (commanditaire)

Siècle de création

4e quart 15e siècle

Description historique

L'ensemble est commandité par l'évêque Louis Ier d'Amboise et probablement réalisé par les sculpteurs Michel Colombe ou Antoine Le Moiturier dans le dernier quart du 15e siècle. L'étude détaillée qui a été menée semble confirmer l'hypothèse selon laquelle quatre ateliers distincts œuvrèrent à la statuaire du chœur. Certains ont travaillé sur des ensembles localisés de façon homogène sur la clôture (atelier du jubé par exemple) laissant penser qu'ils ont à la fois œuvré sur l'architecture et sur la statuaire. D'autres ont nettement travaillé sur le chœur des anges et ont sculpté quelques personnages de grande taille (atelier des personnages jeunes). Au vu des indices accumulés, il paraît possible d'envisager que ces quatre ateliers coïncident avec les quatre étapes de construction du chœur précédemment relevées. Le lien entre la partie architecturée et la statuaire est difficile à établir mais il ne faut pas faire de distinction entre les sculpteurs et les maçons d'Albi. Il est très vraisemblable que ces ateliers ont œuvré simultanément au chœur d'Albi permettant ainsi à une entreprise aussi ambitieuse de voir le jour rapidement. Les ateliers recrutés par Louis d'Amboise sont dans la mouvance des plus grands imagiers français de la fin du Moyen Age. Il est indubitable que les ateliers du chœur sont étrangers à la région. Il n'y a pas de parentés avec les œuvres contemporaines majeures de l'Albigeois comme celles de Monestiés commandées par Louis d'Amboise autour de 1490. La technique des brocards appliqués pour la polychromie de oeuvres confirme que l'évêque commanditaire fit appel aux meilleurs techniciens du moment. Cette technique particulière, confirmée par une étude en conservation-restauration réalisée par Françoise Tollon consiste à imiter les riches étoffes importées d’Orient autour du XVe siècle. Cela se traduit par l’application sur les œuvres de motifs en léger relief, qui peuvent être rehaussés d’or, de couleurs ou de laques dorées. Elle comporte des applications de feuilles d’étain juxtaposées, souvent sous forme de rectangles ajourés recouverts de couleur qui imitent soit des brocarts isolés, soit des brocarts couvrants. Cette technique, qui correspond au meilleur savoir-faire de la polychromie de la fin du Moyen Âge, est très peu fréquente dans la région, ce qui rend ces œuvres d’autant plus remarquables que leur polychromie est parvenue jusqu’à nous dans un état de conservation exceptionnel Préservées à l'époque révolutionnaire, certaines oeuvres ont fait l'objet de restaurations au cours du dernier quart du 19e siècle. Certaines restent discrètes, témoins de l'usure des siècles et de l'intervention des hommes. Il faut en premier lieu signaler l'importante couche de poussière qui recouvrait l'ensemble de la statuaire jusqu'au printemps 1996. Cette dernière a beau avoir été nettoyée, il n'en demeure pas moins qu'une pellicule persiste, altérant la limpidité des couleurs. Dans certains cas, il devient quasiment impossible de déterminer la couleur du vêtement ou celle de la peau. Cette altération se remarque sur les figures de Michée et Jude. Parmi les dégâts qui touchent la polychromie, il faut souligner les écaillements qui altèrent parfois gravement la couche superficielle du revêtement coloré. Judith, Esther, Salomon sont particulièrement touchés. En fait, il n'existe pas une sculpture qui ne présente pas d'écaillements de la couche picturale. A ces dégradations naturelles s'ajoutent des dommages causés par des chocs ou des frottements intempestifs qui, à la différence des précédents ont détruit toute la polychromie mettant à jour le matériau calcaire. Elles prennent le plus souvent la forme de rayures ou d'égratignures sans grande ampleur mais sont malheureusement fréquentes sur l'ensemble de la statuaire. Des chocs plus localisés ont brisé les plis des vêtements, les doigts ou les orteils des personnages quand ils n'ont pas endommagé les visages.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété de l'Etat

Date et typologie de la protection

1862 : classé au titre immeuble

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Sous-dossier avec sous-dossier

Partie constituante

Statue

Références des parties constituantes étudiées

IM81001059 ; IM81001060 ; IM81001061 ; IM81001062 ; IM81001063 ; IM81001064 ; IM81001065 ; IM81001066 ; IM81001067 ; IM81001068 ; IM81001069 ; IM81001070 ; IM81001071 ; IM81001072 ; IM81001073 ; IM81001074 ; IM81001076 ; IM81001075 ; IM81001077 ; IM81001078 ; IM81001079 ; IM81001080 ; IM81001081 ; IM81001082 ; IM81001083 ; IM81001084 ; IM81001085 ; IM81001086 ; IM81001087 ; IM81001089 ; IM81001088 ; IM81001090 ; IM81001091 ; IM81001092 ; IM81001093 ; IM81001094 ; IM81001095 ; IM81001096 ; IM81001098 ; IM81001099 ; IM81001117 ; IM81001118 ; IM81001119 ; IM81001120 ; IM81001121 ; IM81001122 ; IM81001123 ; IM81001268 ; IM81001269 ; IM81001270 ; IM81001271 ; IM81001272 ; IM81001284 ; IM81001351 ; IM81001352 ; IM81001353 ; IM81001354 ; IM81001355 ; IM81001097 ; IM81001124 ; IM81001273 ; IM81001274 ; IM81001314 ; IM81001315 ; IM81001356

Intitulé de l'ensemble

Ensemble de la clôture du choeur et du jubé.

Référence de l'ensemble

IM81001037

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Date de rédaction de la notice

2011

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47